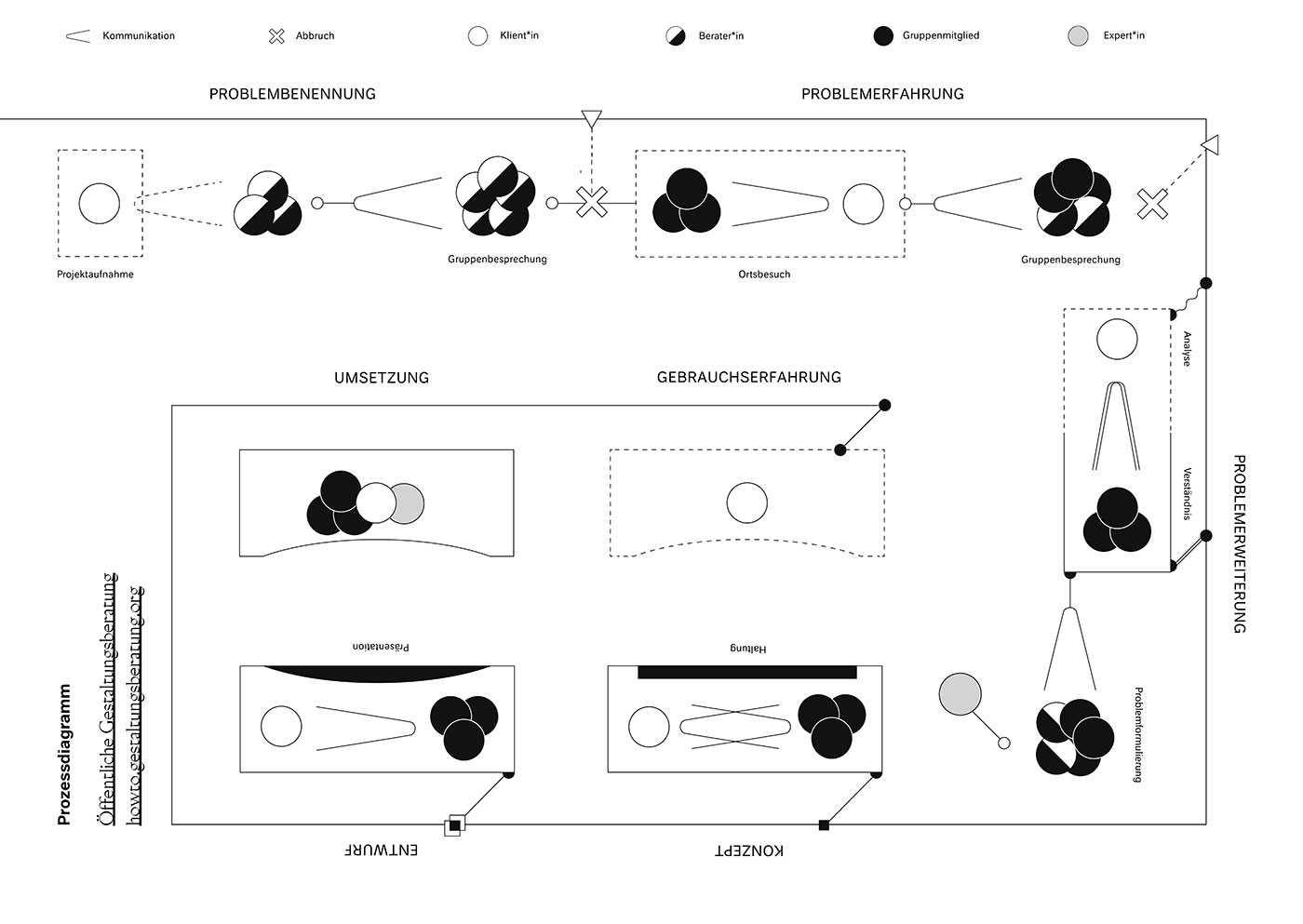

How to Gestaltungsberatung

Die Öffentliche Gestaltungsberatung bietet kostenlose Unterstützung

für die gestalterische Auseinandersetzung mit Alltagsproblemen. Sie

arbeitet mit und

für Menschen, die sich sonst kein professionelles

Design leisten können. Seit 2011 betreiben Studierende der HFBK Hamburg

eine wöchentliche Design-Sprechstunde in Hamburg St. Pauli. Hier werden

andere Personen, Probleme und Räume als üblich zu Auftraggeber*Innen,

Akteuren und Gegenständen von Gestaltungsprozessen. Die Öffentliche

Gestaltungsberatung ist eine parteiische Designpraxis.

Hört Euch die folgenden Audio-Online-Lektionen an, um etwas über die

Arbeitsprinzipien der Öffentlichen Gestaltungsberatung zu erfahren und

unser Designverständnis besser kennenzulernen. Praktische Hinweise und

Tools für die konkrete gestalterische Arbeit gibt es auch.

Impressum

Datenschutzerklärung

- Gestalten wollen

- Gruppe bilden

- Räumlichen Kontext beachten

- Lokale Partner*innen suchen

- Raum finden

- Termin ausmachen

- Einladen

- Vor Ort sein

Vortrag von:

Rebecca Lohse und Steffen Jörg

am:

12.11.2018

Kooperative:

Gemeinwesenarbeit Sankt Pauli (GWA)

Themenfelder:

Stadtteilarbeit, Praktisches, Community Organizing

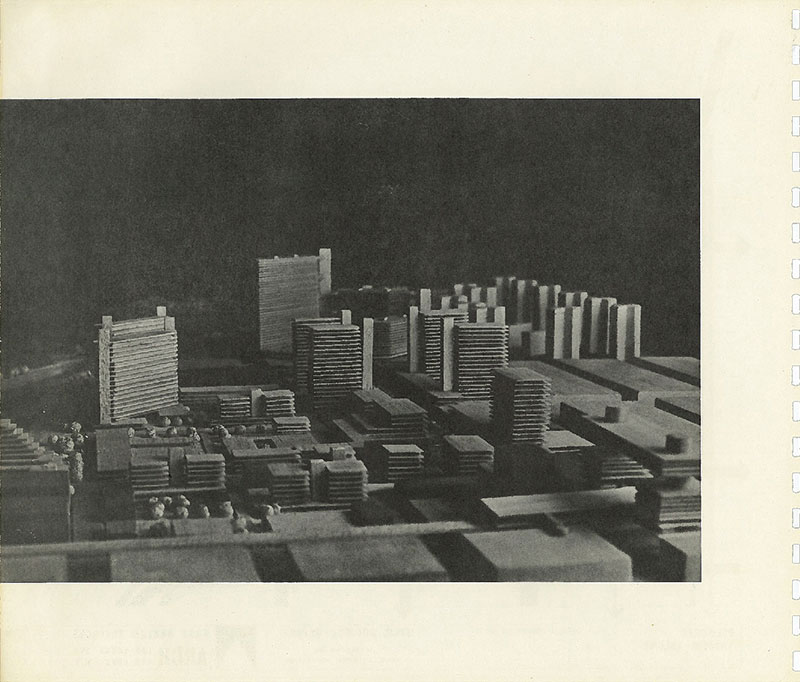

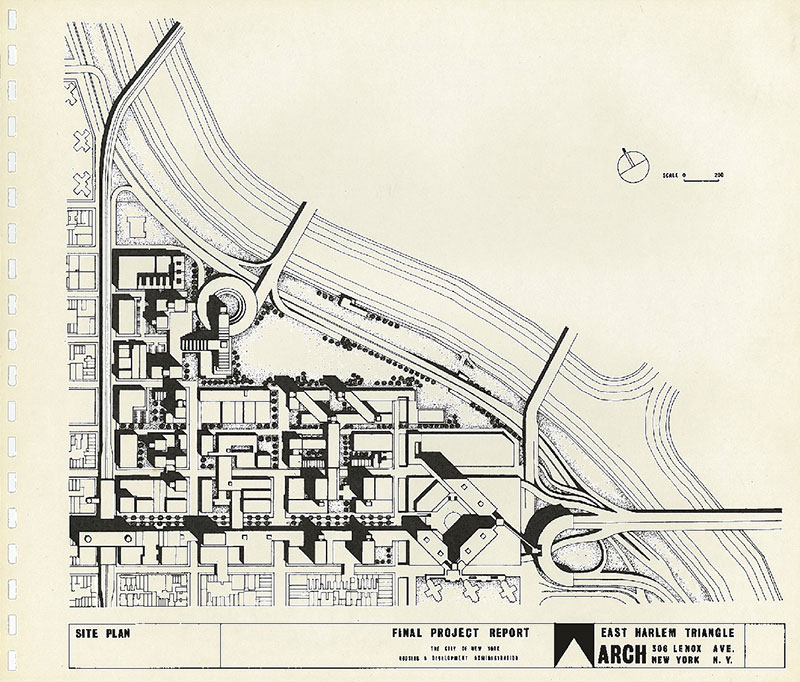

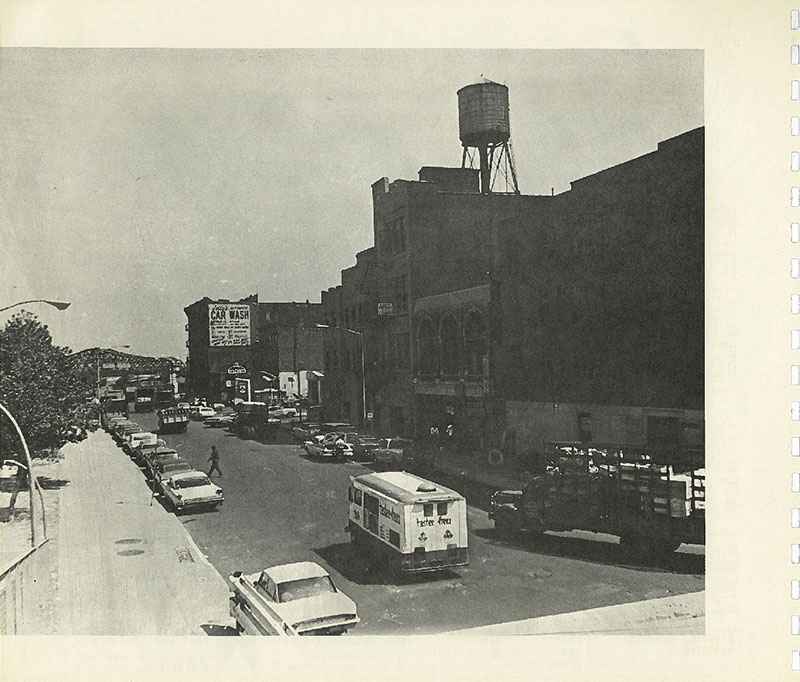

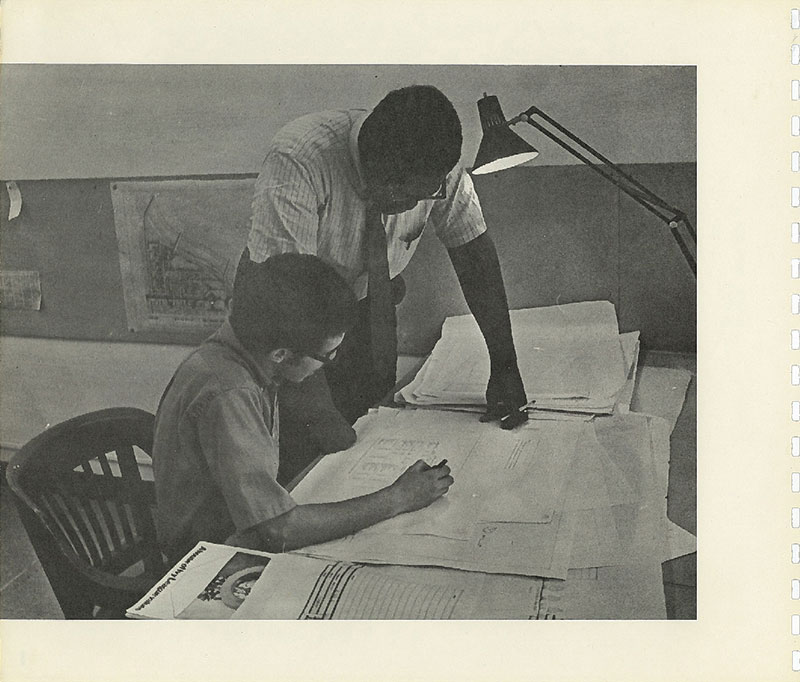

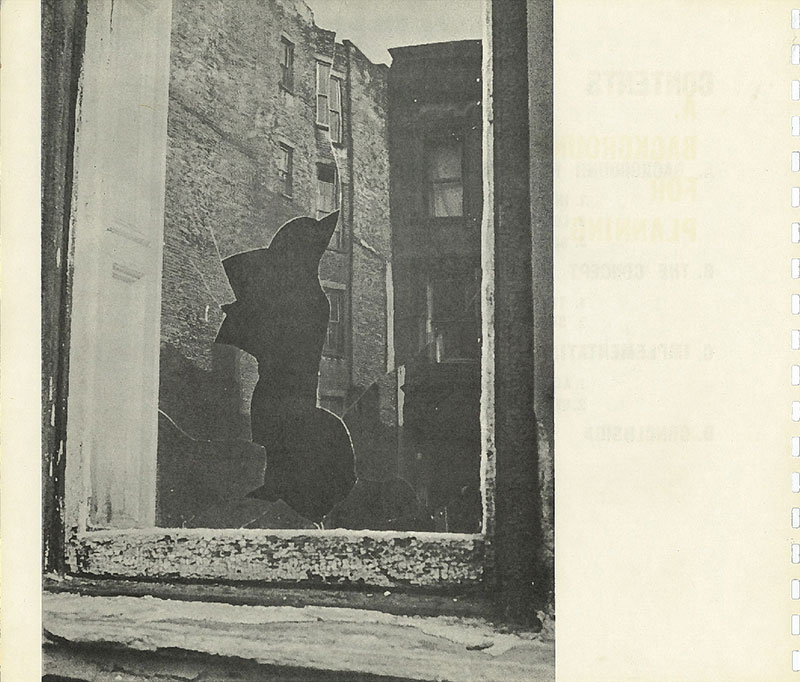

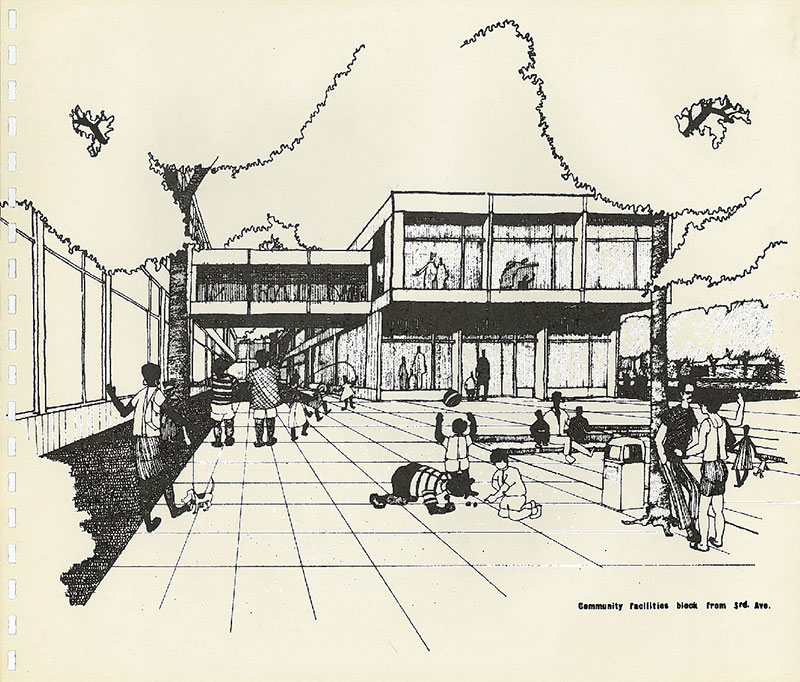

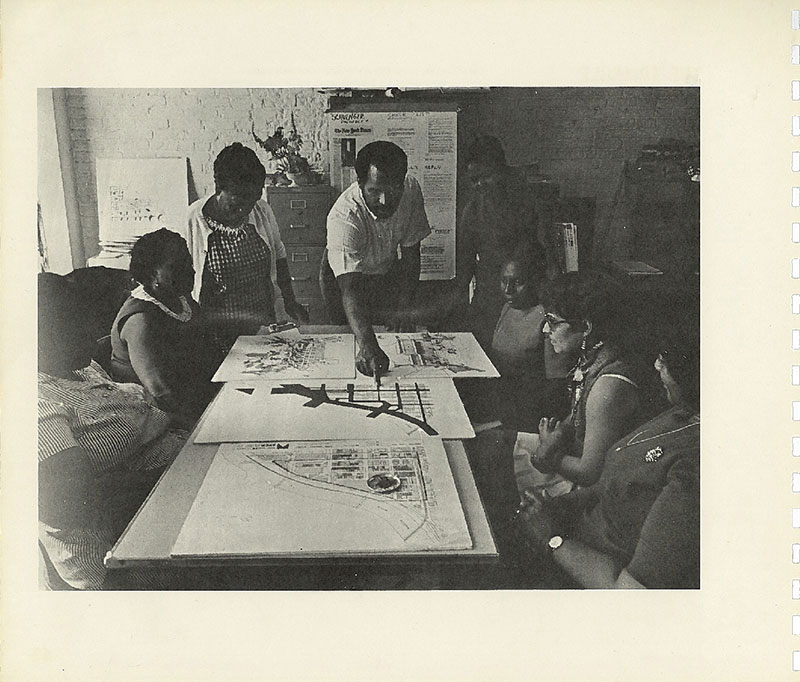

East Harlem Triangle Plan

Architecture Renewal Committee Harlem (ARCH)

New York City

1968

X

Quelle: Archiv Jesko Fezer

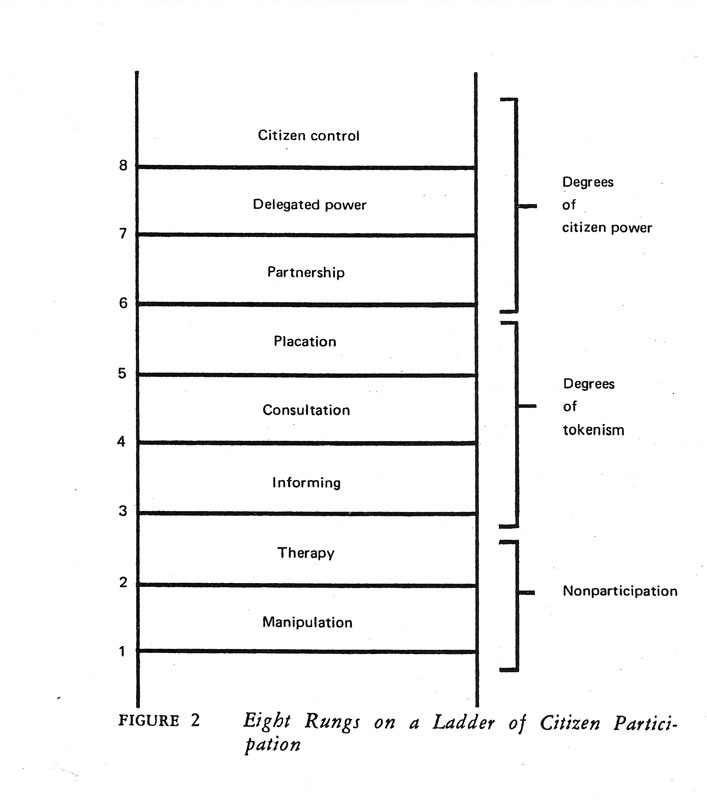

8

8 7

7 6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

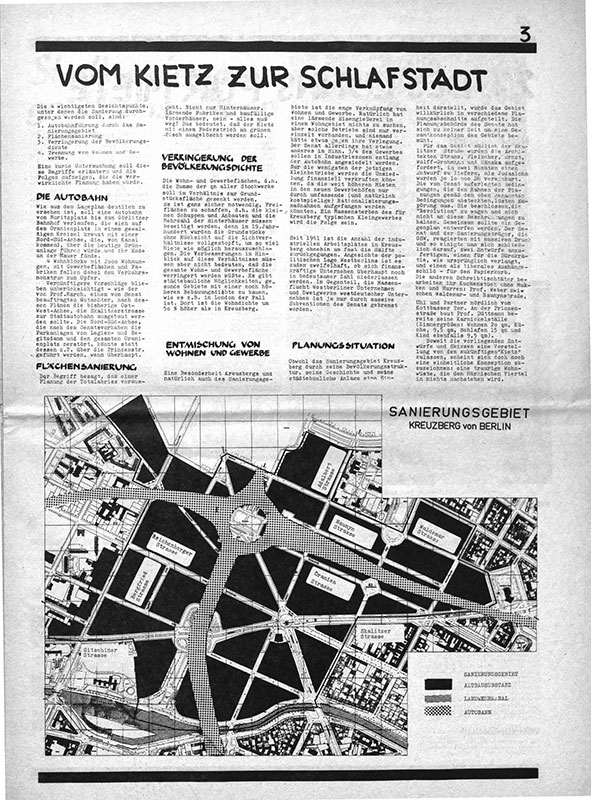

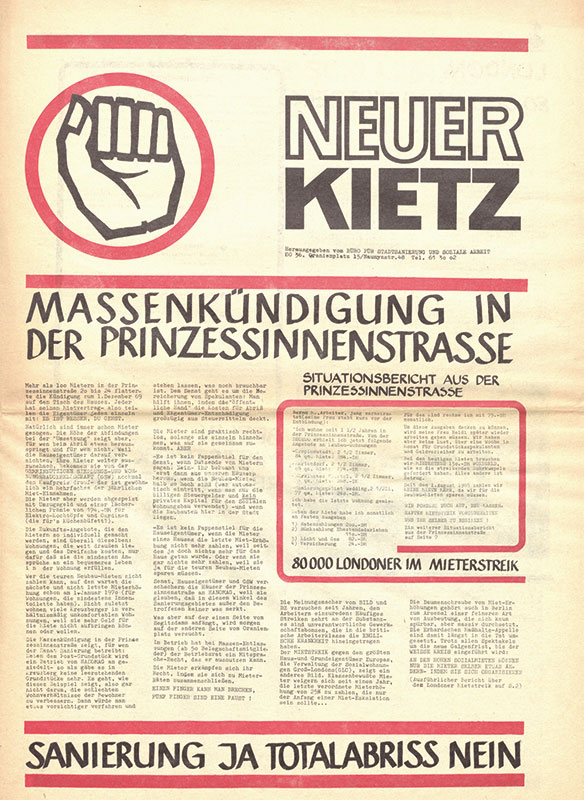

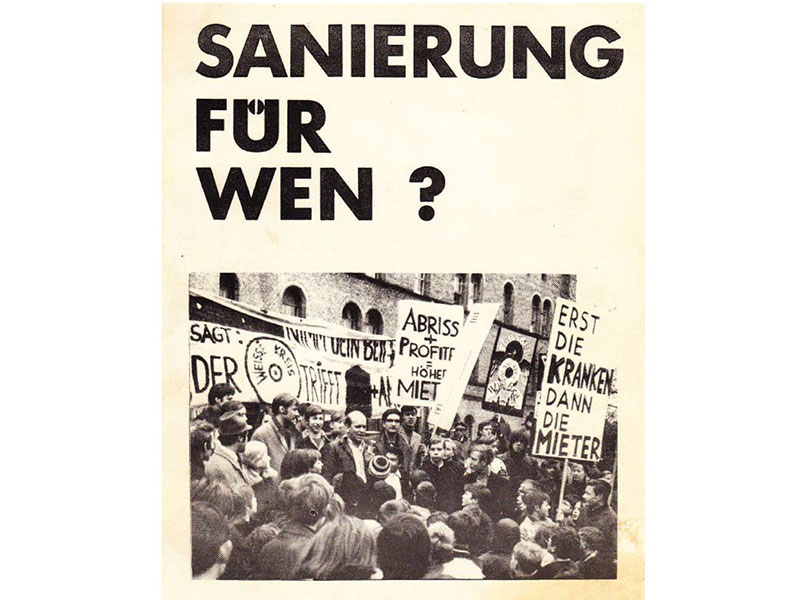

1Gegenplanung

Büro für Stadtsanierung und Soziale Arbeit Kreuzberg

Berlin

1968

X

Bilder aus: Nina Gribat, Philipp Misselwitz, Matthias Görlich:

Vergessene Schulen: Architekturlehre zwischen Reform und Revolte um 1968, Spector books 2017

4

4 3

3 2

2 1

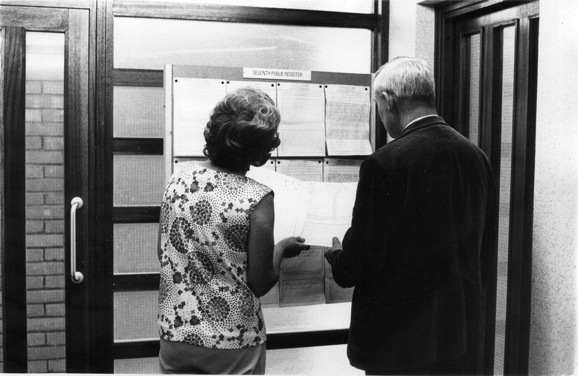

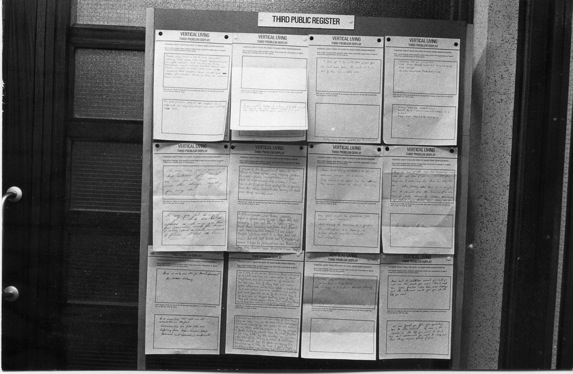

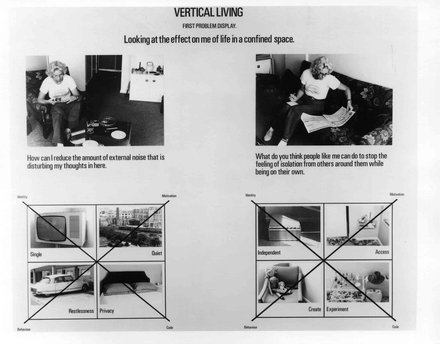

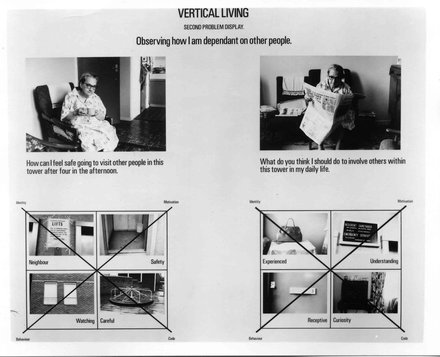

1Vertical Living

Stephen Willats

East London

1978

X

1 und 2:

Stephen Willats

Display Board from Vertical Living, 1978

Skeffington Court, Hayes, West London

© Stephen Willats

Courtesy the artist and Victoria Miro, London/Venice

3 und 4:

Stephen Willats

Display Board from Vertical Living, 1978

Skeffington Court, Hayes, West London

© Stephen Willats

Courtesy the artist and Victoria Miro, London/Venice

4

4 3

3 2

2 1

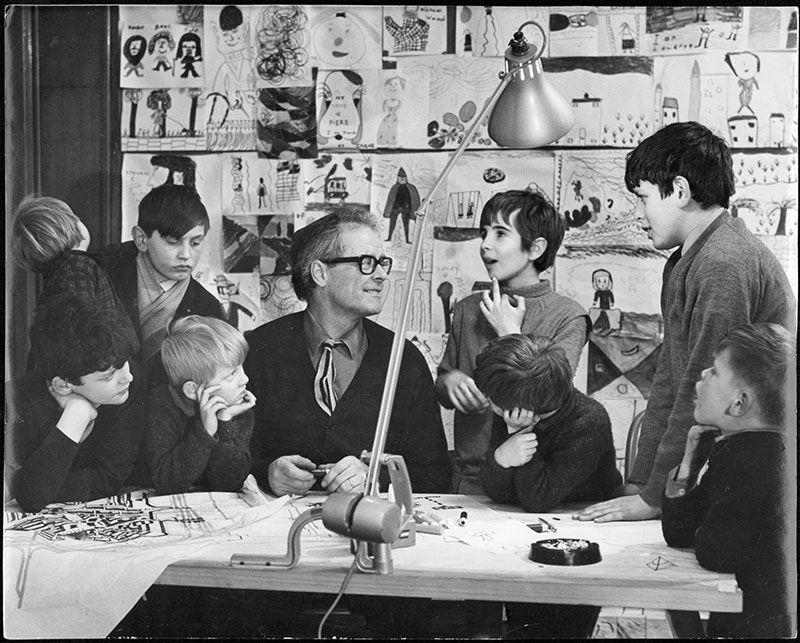

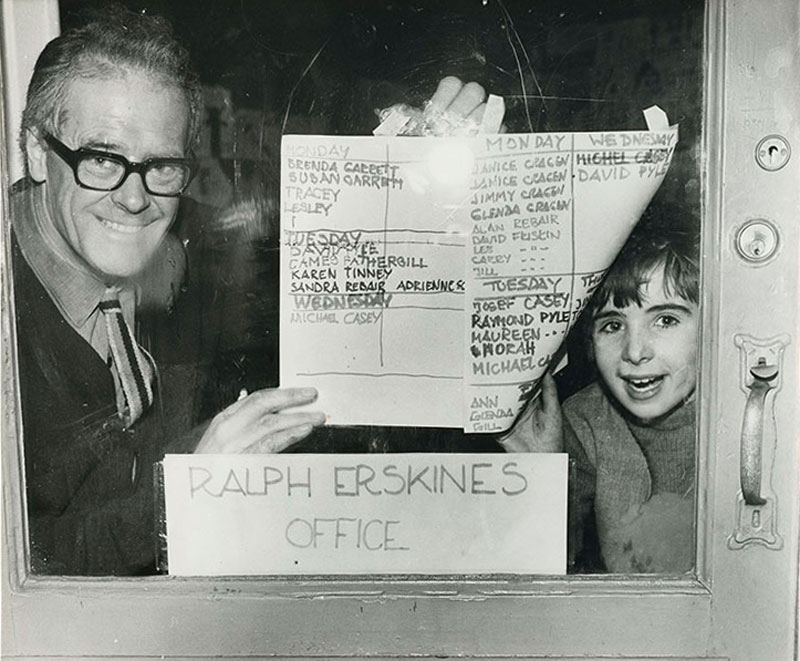

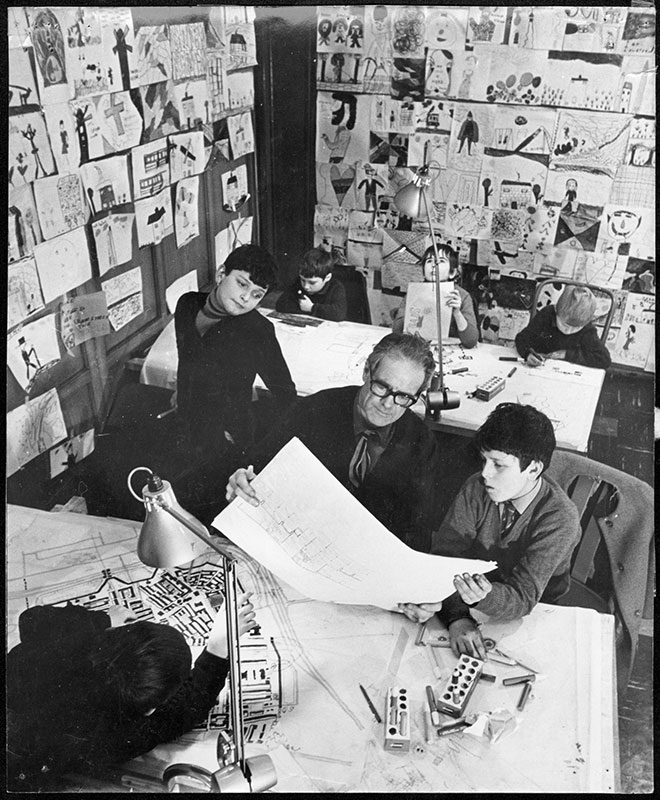

1Nachbarschaftsbüro Byker Wall

Ralph Erskine

Newcastle

1968

X

1:

Byker Wall nach der Neubebauung

Foto: Bill Toomey

CC

digitaltmuseum.se

2:

Byker Wall vor der Neubebauung

CC

digitaltmuseum.se

3:

Erskines Büro

Foto: Bengt Ahlqvist

CC

digitaltmuseum.se

4:

Erskines Büro

Foto: Bengt Ahlqvist

CC

digitaltmuseum.se

5:

Erskines Büro

CC

digitaltmuseum.se

6:

Erskine und Kollegen entwerfen Wandbild auf ihrem Planungsbüro

Quelle: Byker Community Trust

6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

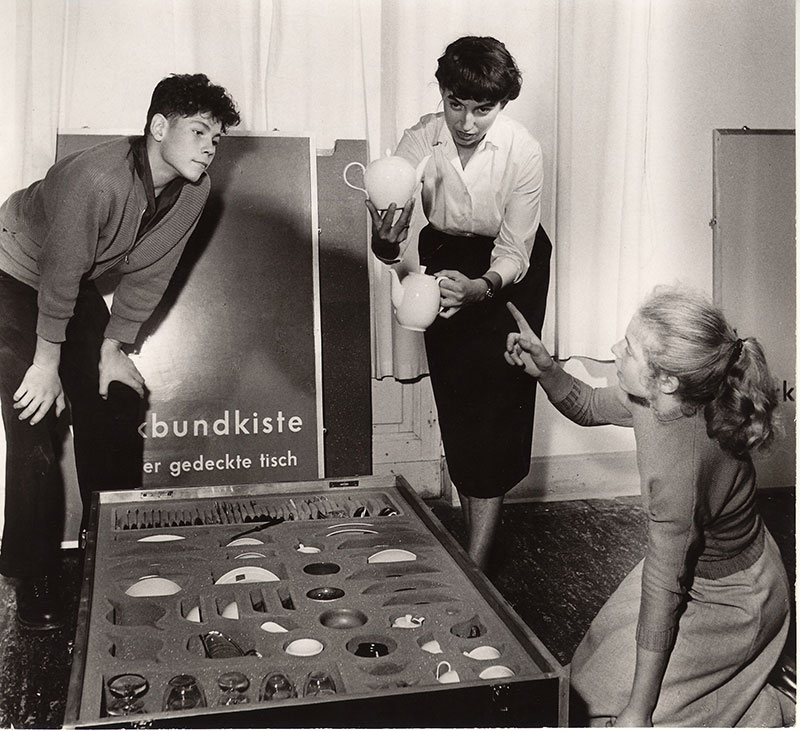

1Werkbundkiste

Deutscher Werkbund

1950er Jahre

X

1:

Fotograf: Bildbericht Orgel-Köhne, Berlin

2:

Werkbundkiste Vasen Gruppe V VI/6, 1963

Zusammengestellt von der Geschäftsstelle für die Ergänzung des Kunstunterrichtes an den Schulen Karlsruhe

3:

Werkbundkiste Porzellan

Zusammengestellt vom Deutscher Werkbund Niedersachen und Bremen, 1957–1962

4:

Werkbundkiste Die Blumenvase, Gruppe V I/1-II, 1959

Zusammengestellt von der Geschäftsstelle für die Ergänzung des Kunstunterrichtes an den Schulen Karlsruhe

5 und 6:

Werkbundkiste Gute Typographie

Zusammengestellt von der Geschäftsstelle für die Ergänzung des Kunstunterrichtes an den Schulen Karlsruhe

In Mitarbeit mit der Hochschule für Gestaltung Ulm

Copyright:

Auftraggeber: Geschäftsstelle für die Ergänzung des Kunstunterrichts an den Schulen Karlsruhe

Sammlung Werkbundarchiv - Museum der Dinge, Berlin

Fotograf: Armin Herrmann

6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

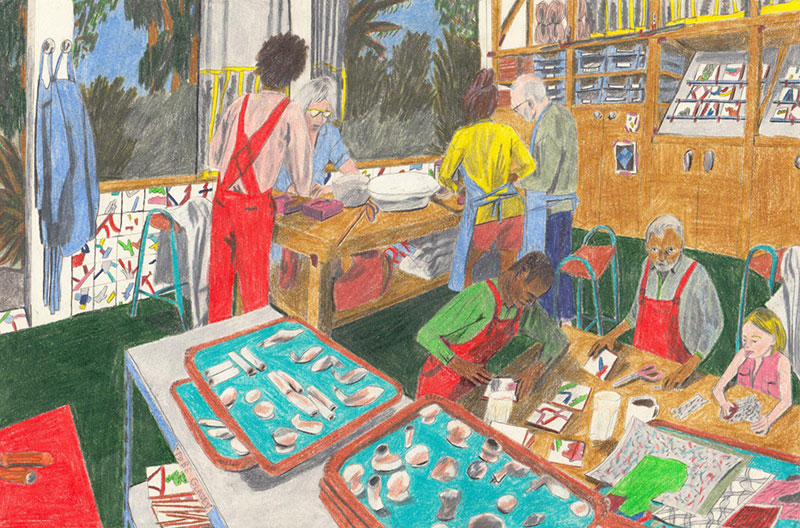

1Instandsetzung Granby Street

Assemble

Liverpool

Seit 2015

X

Copyright: Assemble, Granby Workshop granbyworkshop.co.uk

5

5 4

4 3

3 2

2 1

1Mitbestimmungs-Wohnsiedlung Gerlitzgründe

Eilfried Huth

Graz

1976–84

X

Alle Fotos: Privatarchiv Eilfried Huth

6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

1Music Man House

Rural Studio

Alabama

2003

X

Copyright: Timothy Hursley/Rural Studio www.ruralstudio.com

3

3 2

2 1

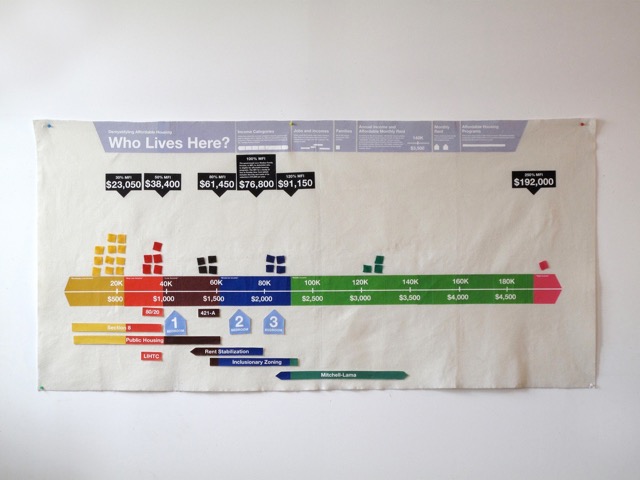

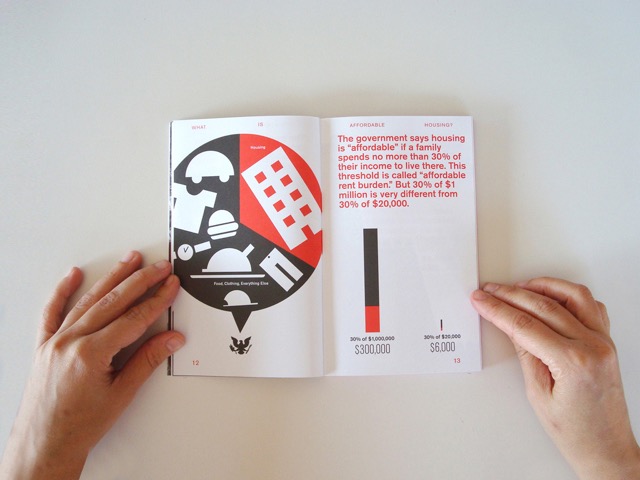

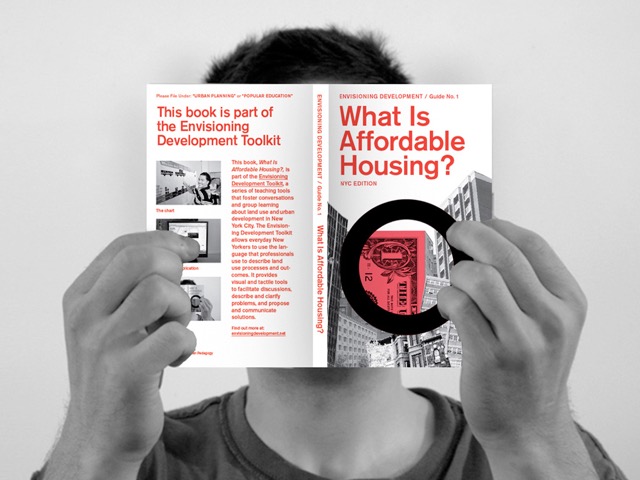

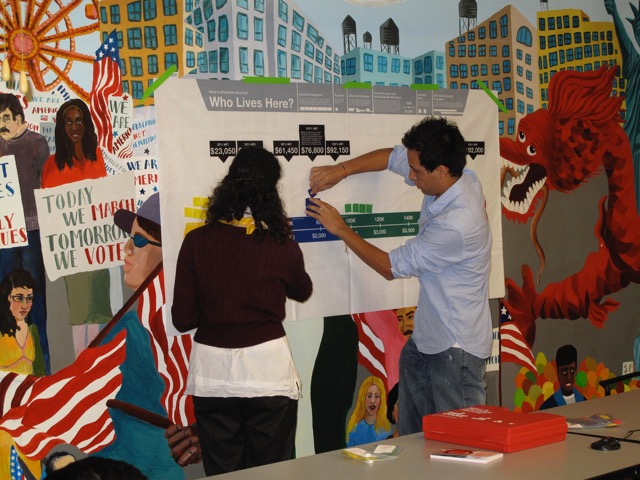

1Neighbourhood Tools

Center for Urban Pedagogy (CUP)

New York City

Seit 1997

X

What Is Affordable Housing?

Copyright: The Center for Urban Pedagogy, 2019, www.welcometocup.org

6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

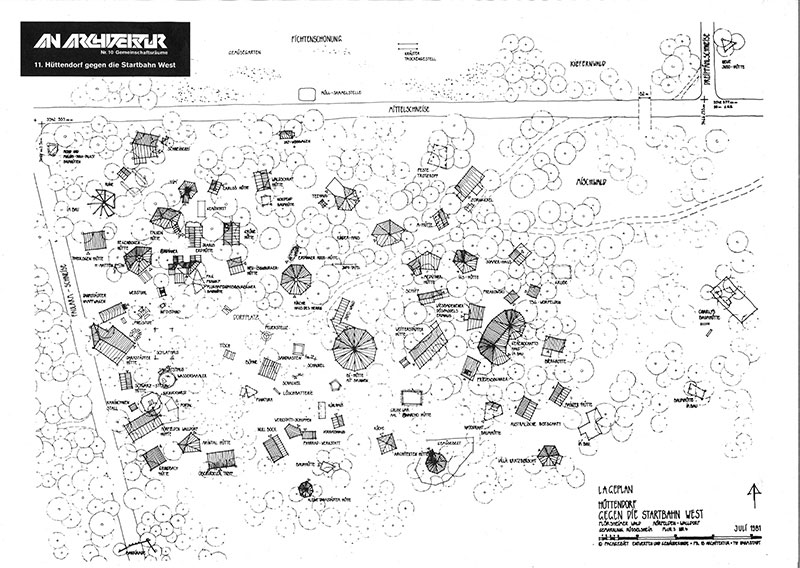

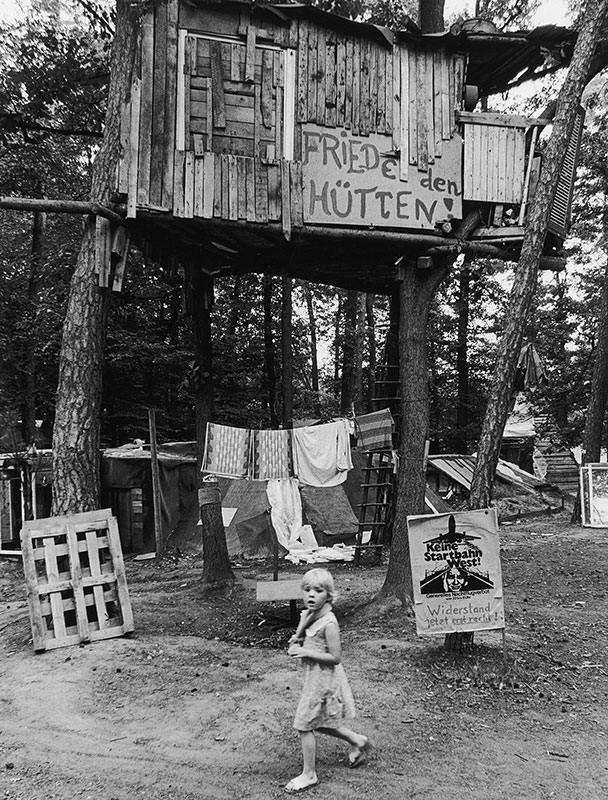

1Hüttendorf Startbahn West

Umweltaktivist*innen

Flörsheimer Wald, Frankfurt

1980–81

X

1:

Demonstrationen 1981

Copyright: ullstein bild - AP

2:

Hüttendorf/Frankfurt a. M.

Copyright: ullstein bild - Gauls

3:

Hüttendorf von Gegnern der Flughafenerweiterung in Frankfurt/Main

Copyright: ullstein bild - Gauls

4:

Lageplan, veröffentlich in Anarchitektur

Ausgabe Nr. 10, Gemeinschaftsräume, November 2003

Copyright: Fachgebiet Entwerfen und Gebäudekunde, Fachbereich Architektur, FH Darmstadt

4

4 3

3 2

2 1

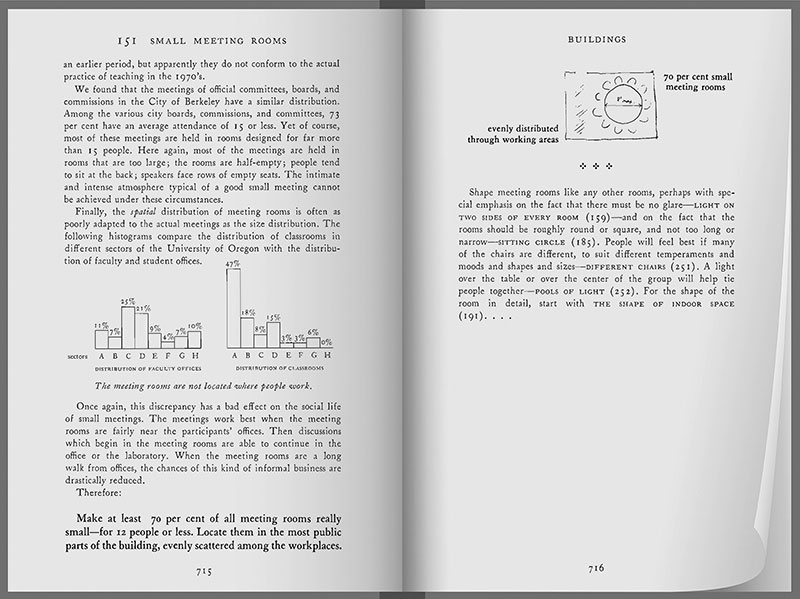

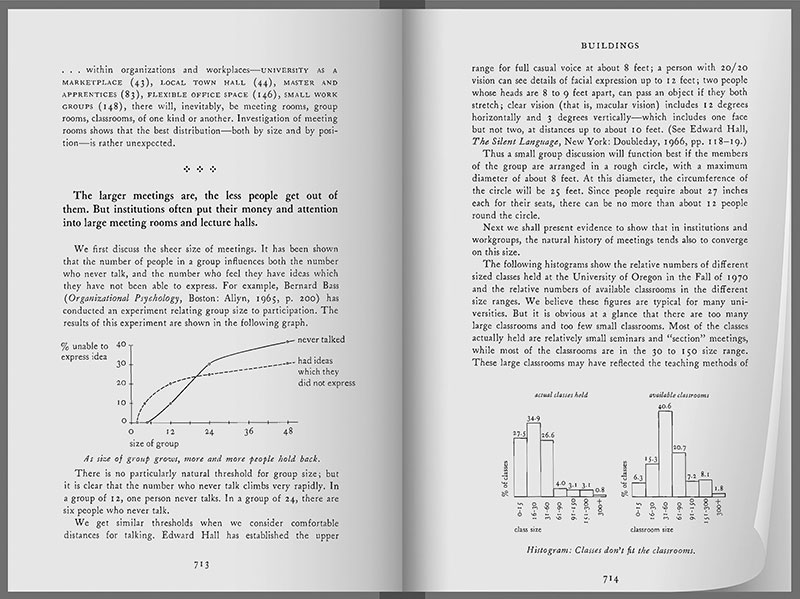

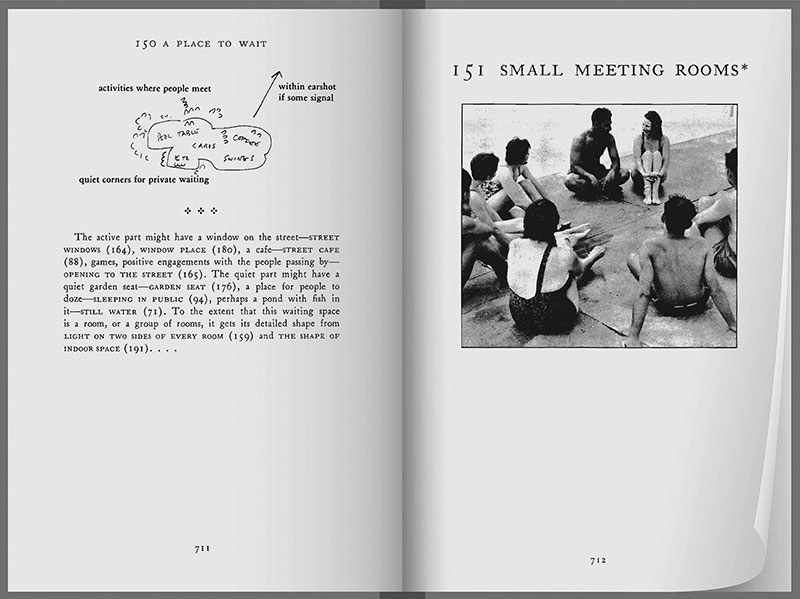

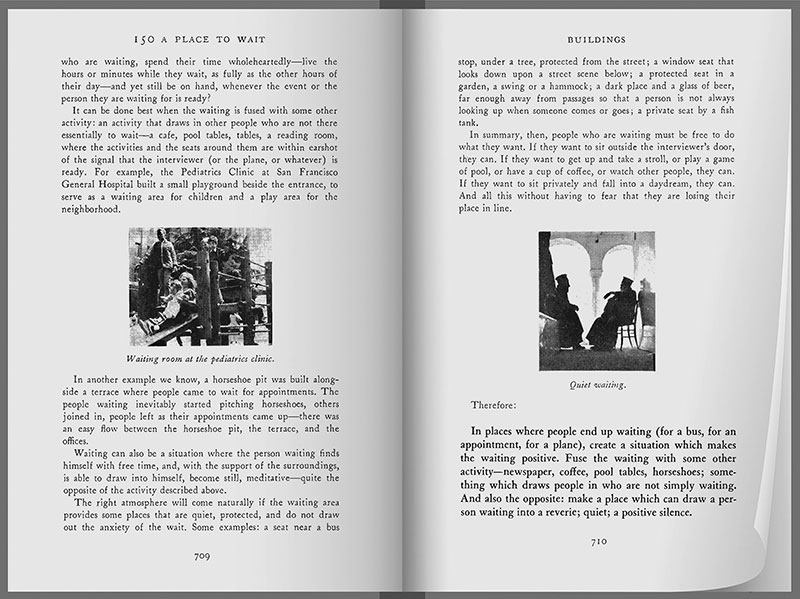

1Pattern Language

Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein

Berkeley

1977

X

Scans aus A Pattern Language – Towns, Buildings, Construction,

ed. by Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein,

with Ingrid King, Shlomo Angel and Max Jacobsen

Oxford University Press, 1977

5

5 4

4 3

3 2

2 1

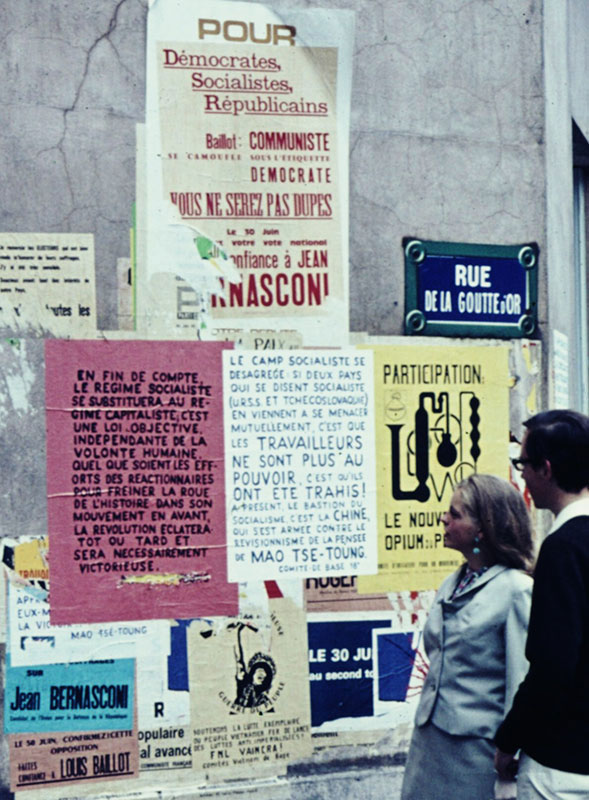

1Besetzte Druckwerkstatt

Atelier Populaire

Paris

1968

X

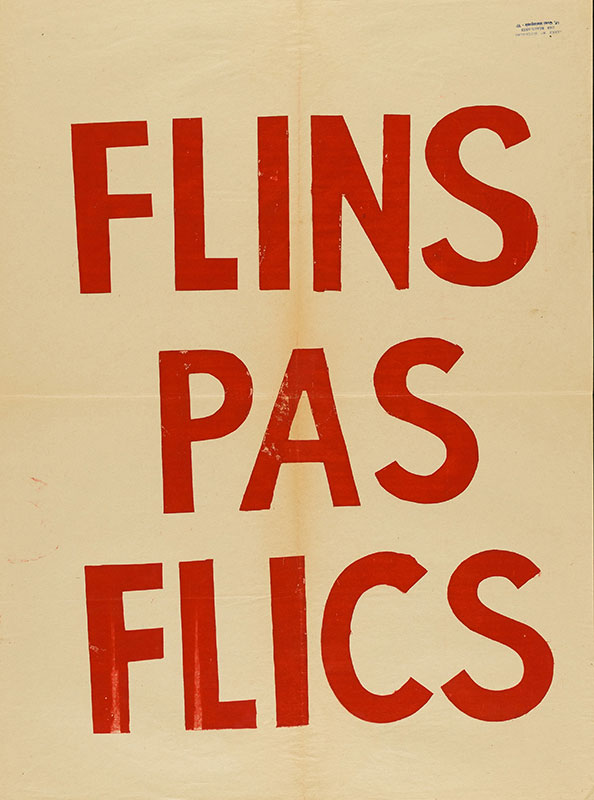

1:

Flins pas flics (Flins ohne Polizisten)

École nationale supérieure des Beaux arts

Museum für Gestaltung Zürich

Quelle: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

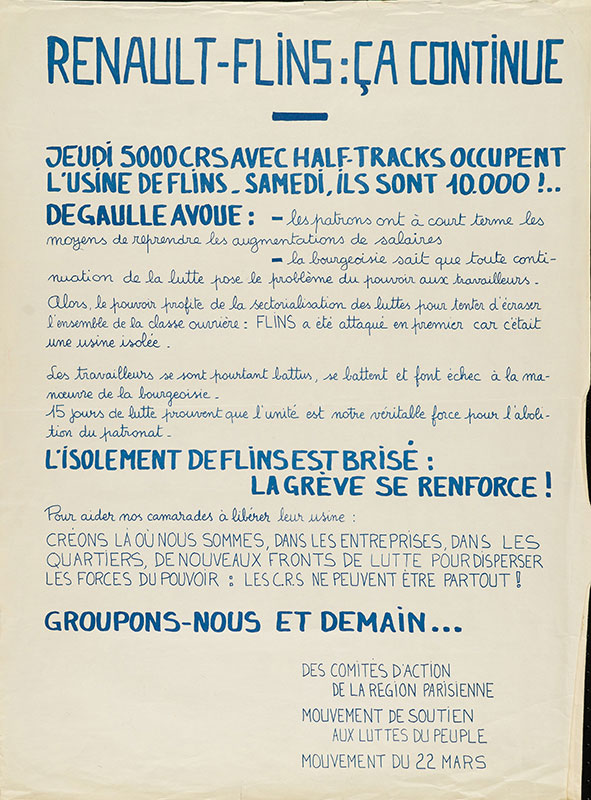

2:

Renault-Flins: ça continue (Renault in Flins: Die Sache geht weiter)

Quelle: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

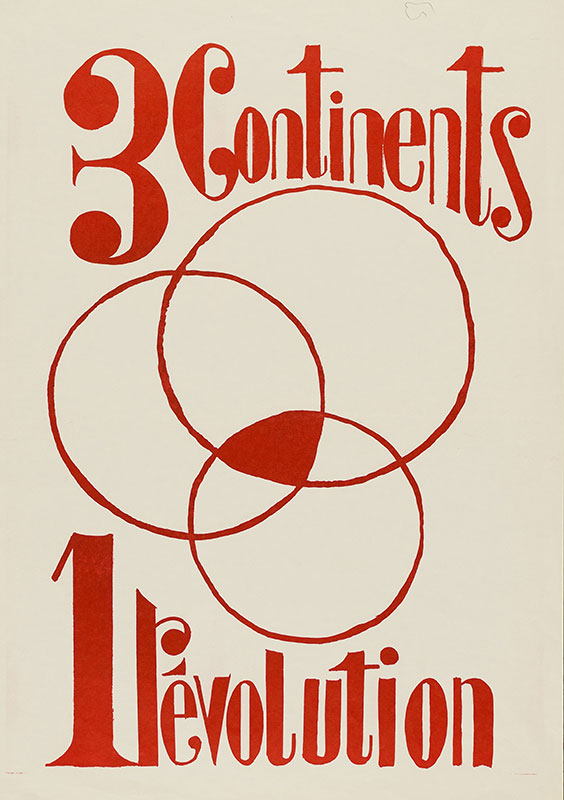

3:

3 continents 1 revolution (Drei Kontinente, eine Revolution)

Quelle: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

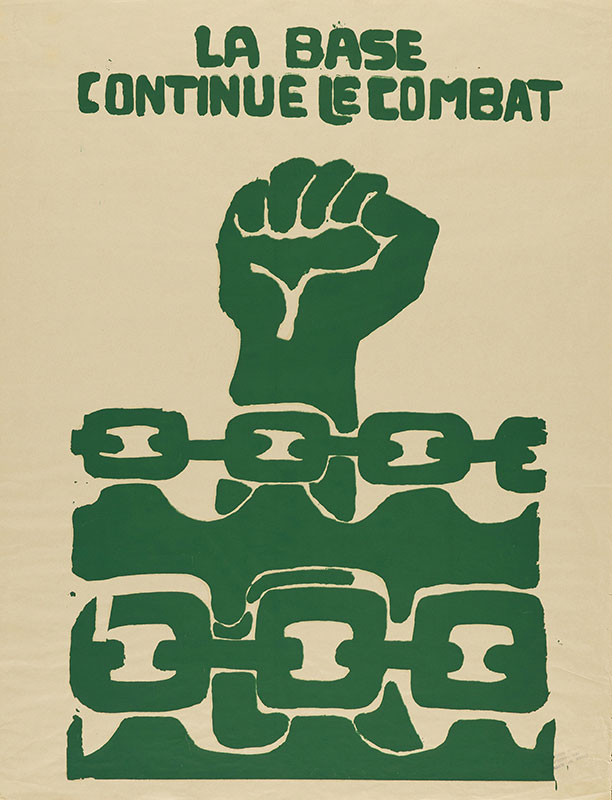

4:

La base continue le combat (Die Basis setzt den Kampf fort)

Museum für Gestaltung Zürich

Quelle: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

5:

Sois jeune et tais toi (Sei jung und schweige)

Quelle: Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

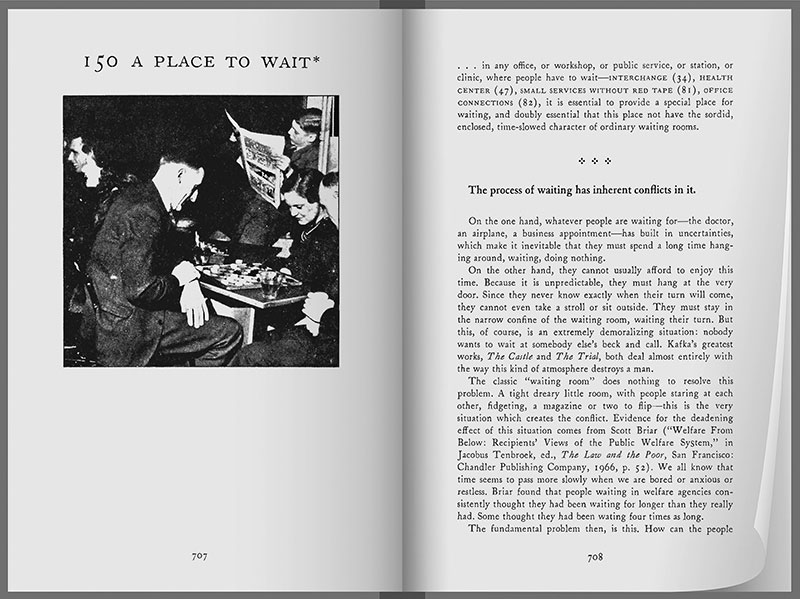

6:

Paris 1968

Foto: Robert Schediwy

CC BY-SA 3.0 / commons.wikimedia.org

6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

1De Berg-Gefängnis

Christine und Irene Hohenbüchler

Arnheim

1993

X

Copyright: Christine und Irene Hohenbüchler

4

4 3

3 2

2 1

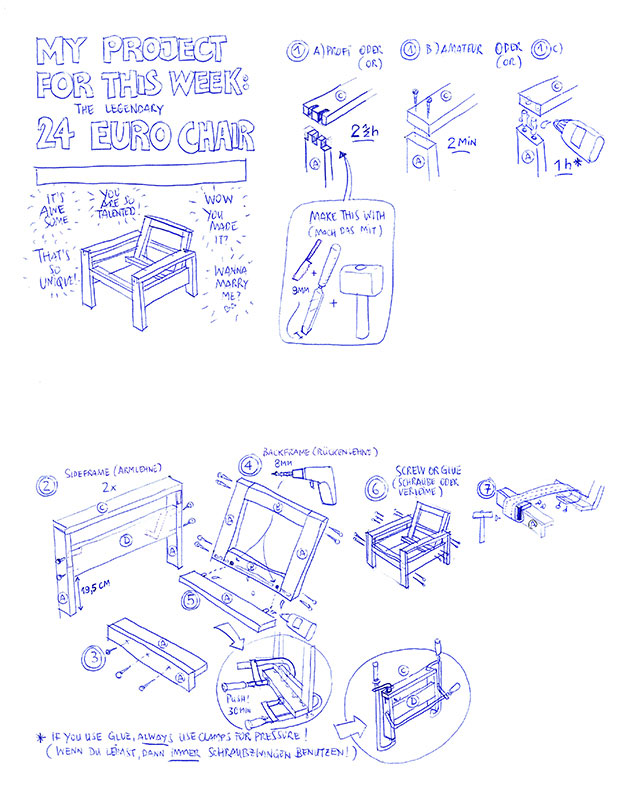

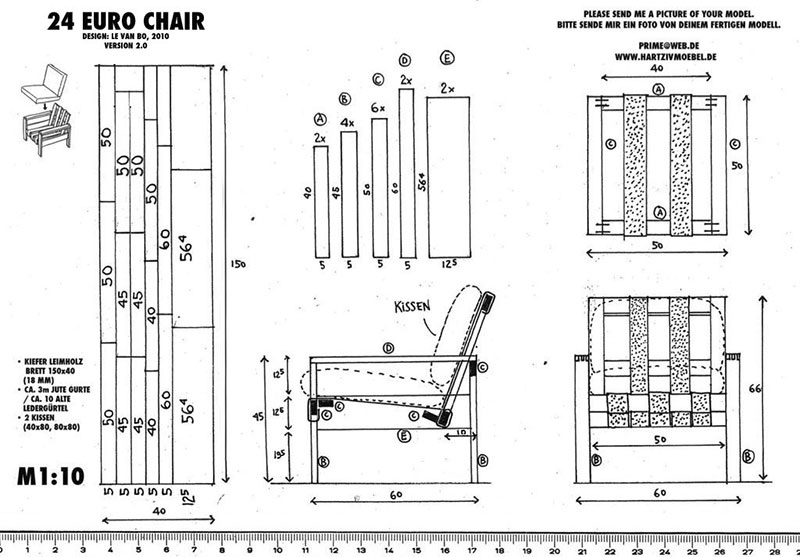

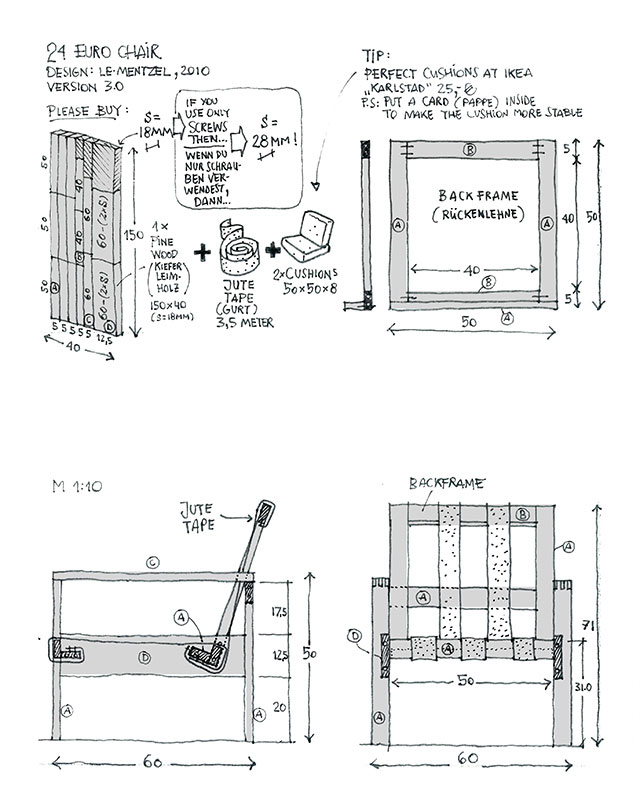

1Harz IV Möbel: 24-Euro Stuhl

Van Bo Le-Mentzel

Berlin

2013

X

Copyright: Van Bo Le-Mentzel

4

4 3

3 2

2 1

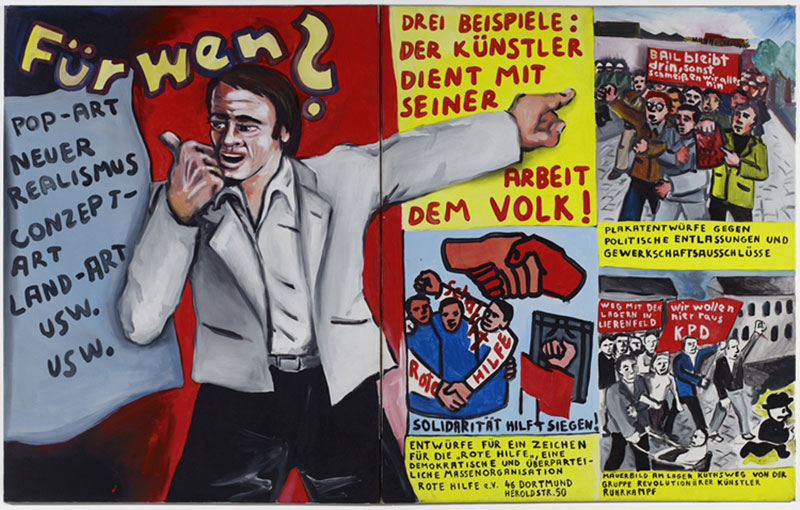

1Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege?

Jörg Immendorff

Düsseldorf

1972, 1973

X

1:

Jörg Immendorff, Wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege?, 1973

Copyright: Jörg Immendorff/Galerie Michael Werner

2:

Jörg Immendorff, Für Wen?, 1973

Copyright: Jörg Immendorff/Galerie Michael Werner

2

2 1

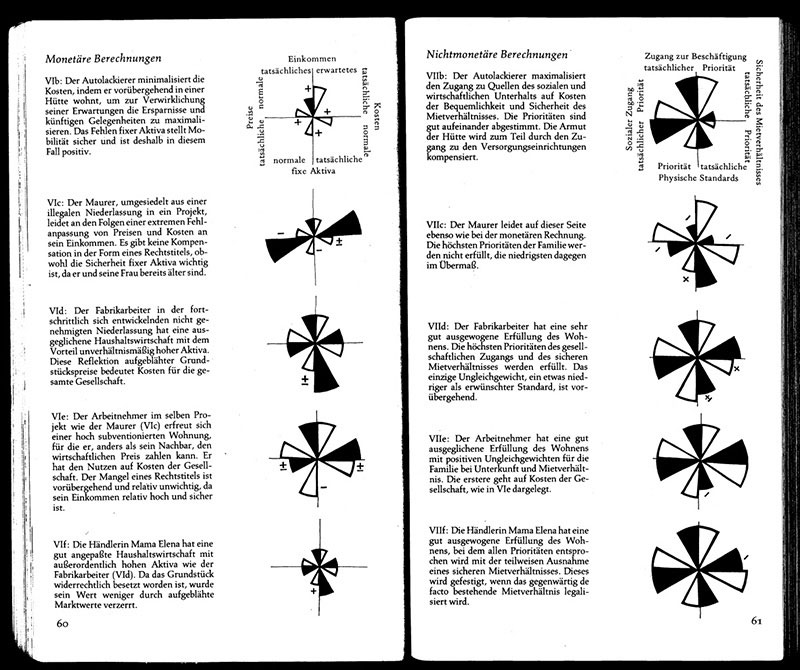

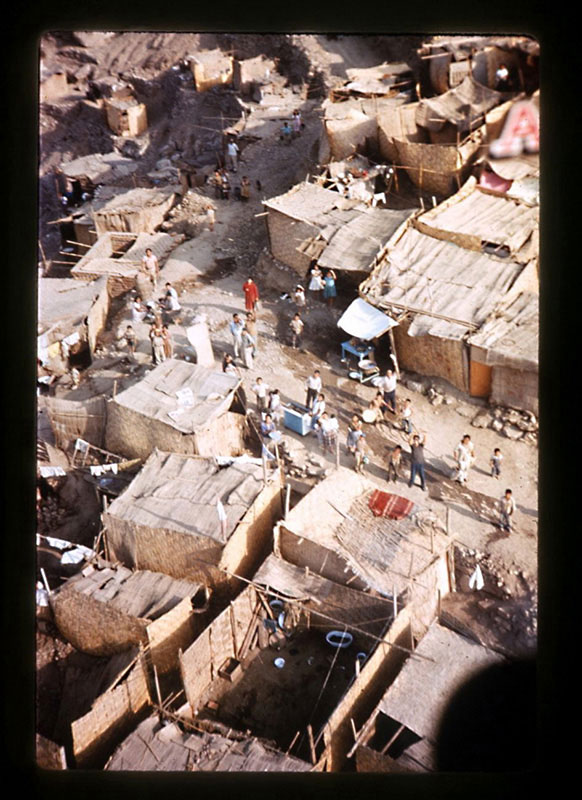

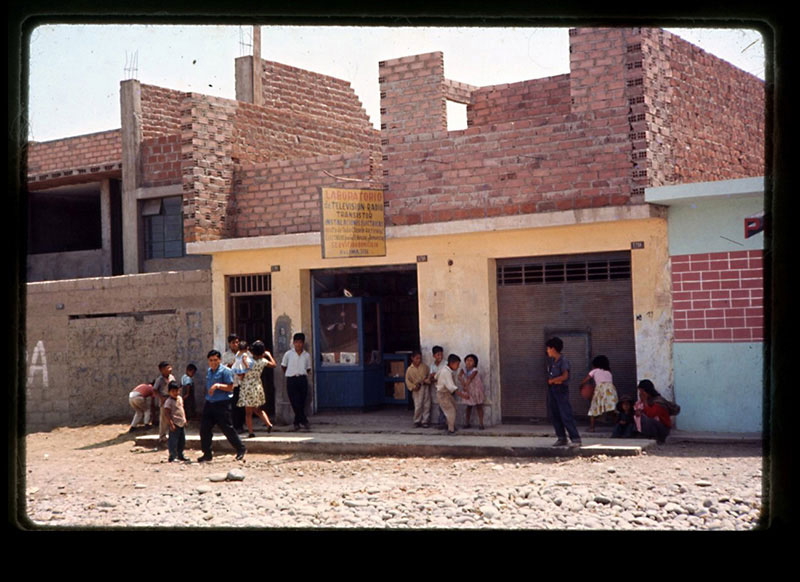

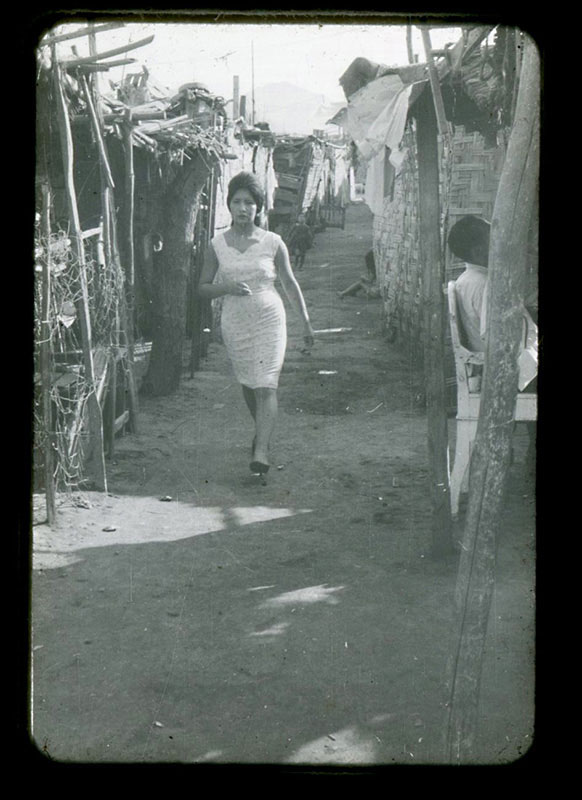

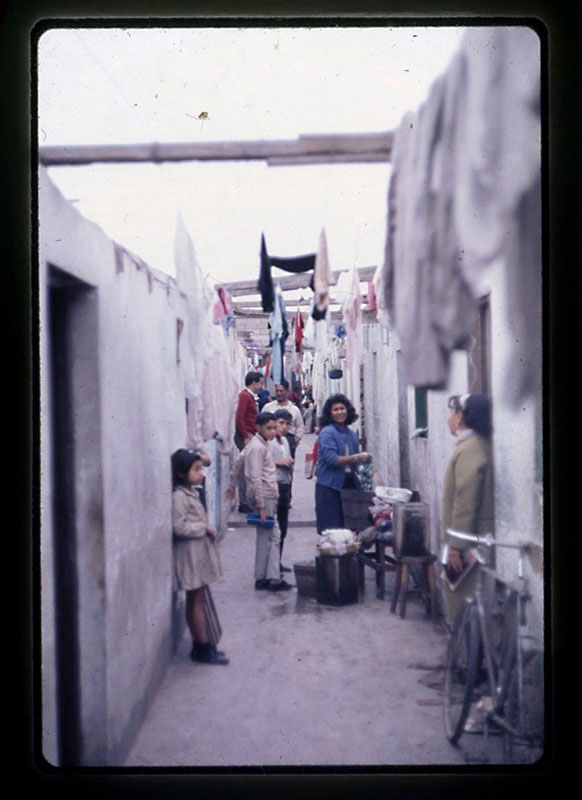

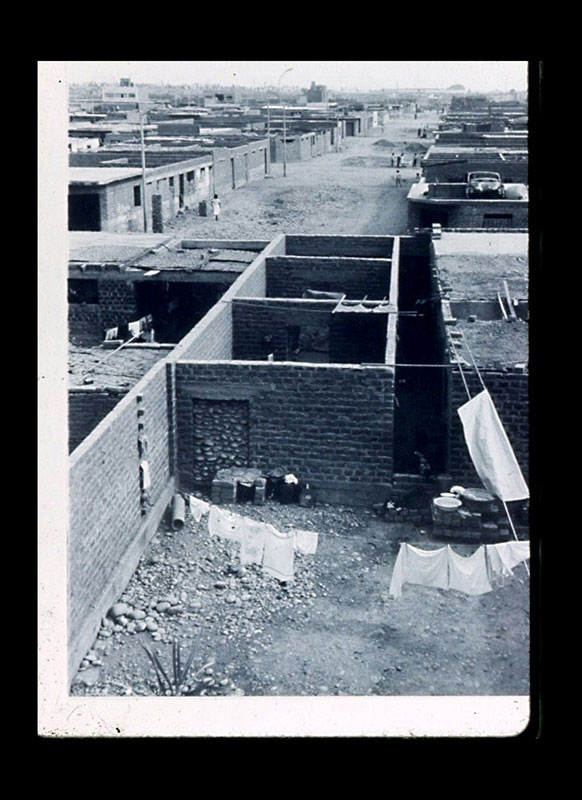

1Self Help Housing

John F. C. Turner

Lima

1956

X

Copyright: John F. Turner Archiv

7

7 6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

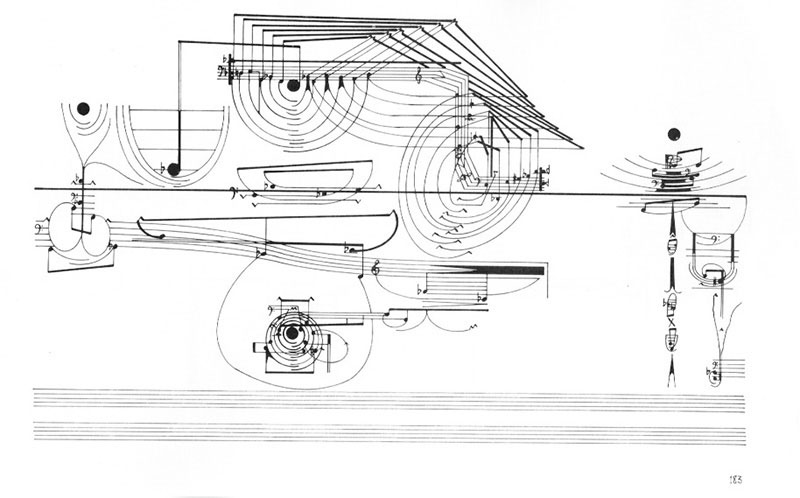

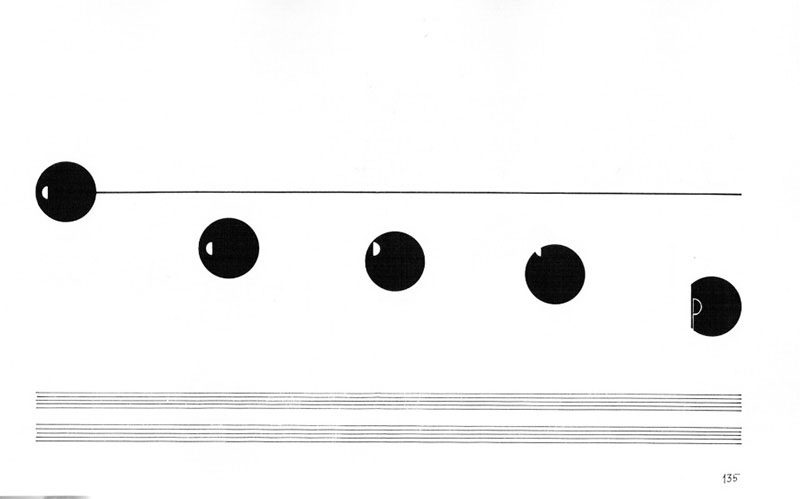

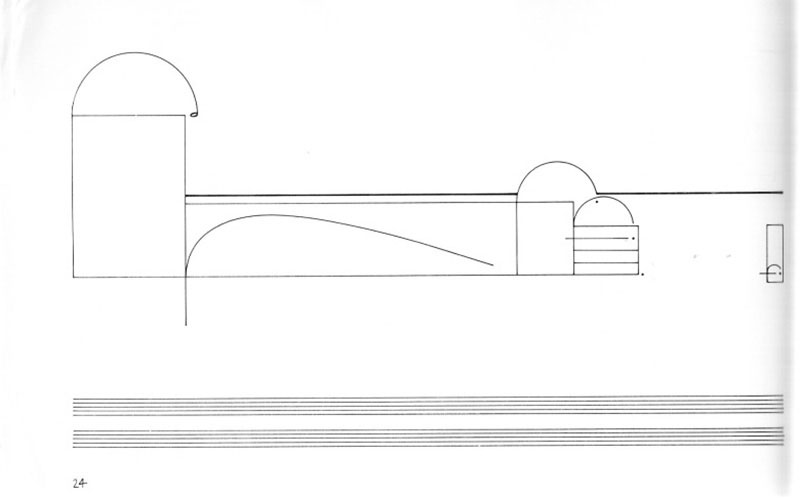

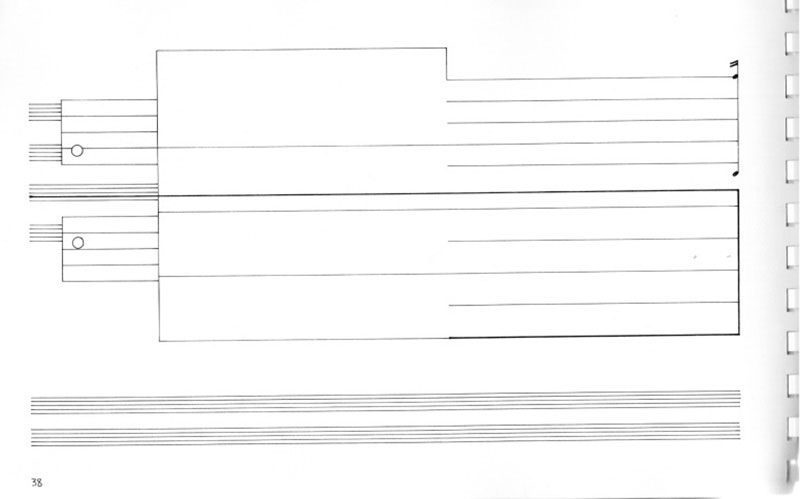

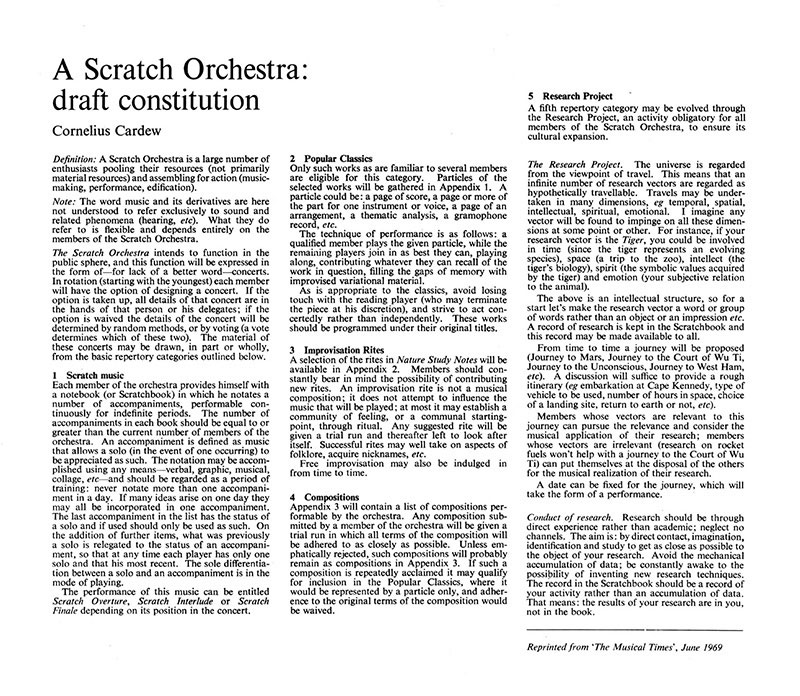

1Scratch Orchestra

Cornelius Cardew, John Tilbury, Howard Skempton und Michael Parson

London

1969

X

1:

Copyright: Victor Schonfield Archiv

2–7:

Quelle: blogthehum.wordpress.com

7

7 6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

1Design Doctors

Dirk Meylaerts, Olivier Gilson, Roland Mattelé und Danny Venlet

Brüssel

2001

X

Copyright: Danny Venlet und Max Borka

2

2 1

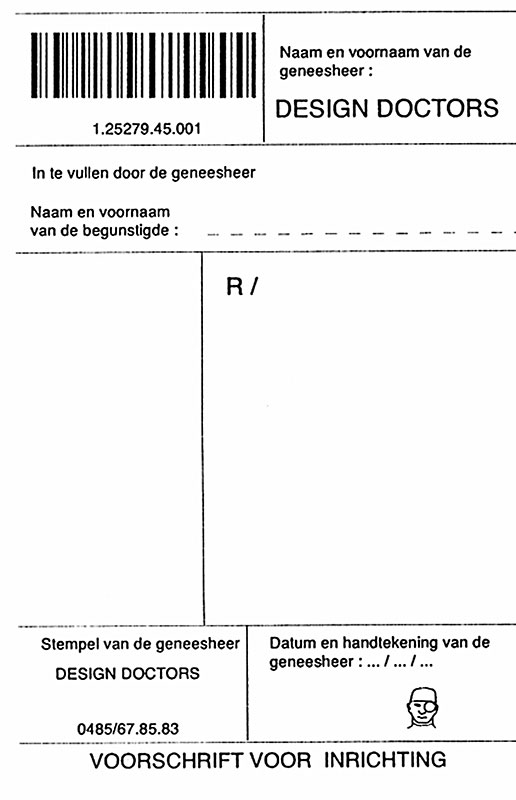

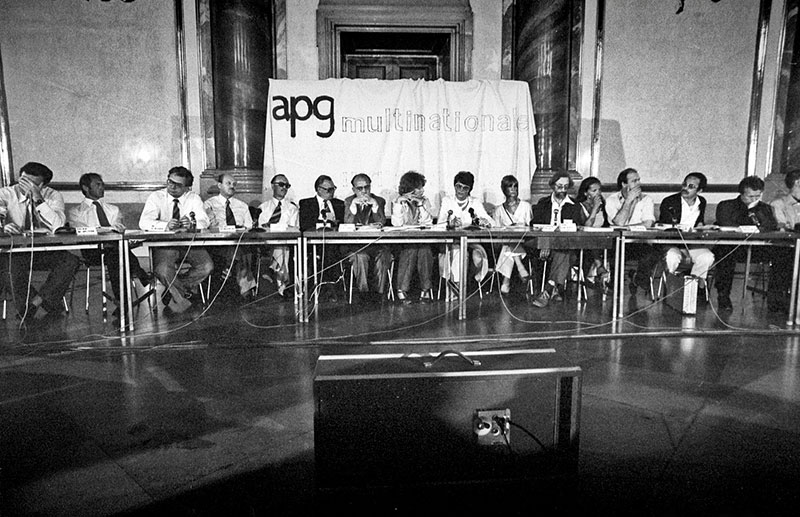

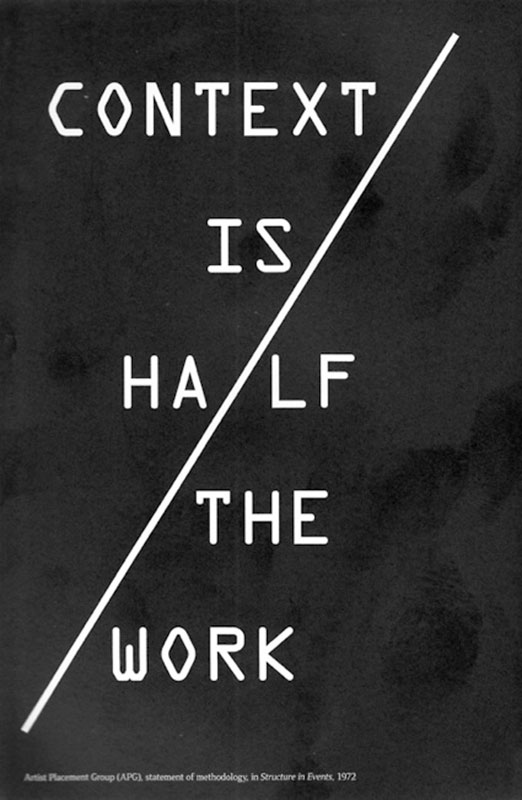

1Artist Placement Group

London

1966

X

1:

Quelle: Courtesy Roger Coward, Barbara Steveni

2:

Roger Coward, YOU AND ME HERE WE ARE, Placement beim Department of the Environment, Inner Area Study Birmingham, 1975

Quelle: Courtesy Roger Coward

3:

Kunst als soziale Strategie in Institutionen und Organisationen.

Podiumsdiskussion der APG mit österreichischen Künstler*innen,

Vertreter*innen aus Verwaltung und Wirtschaft im Museum Moderner Kunst,

Palais Liechtenstein, Wien, 8. Juni 1979

Quelle: Courtesy Rolf Sachsse und Ros Sachsse-Schadt

3

3 2

2 1

1SAAL

Serviço Ambulatório de Apoio Local/Mobiler Dienst für lokale Wohnhilfe

Portugal

1974–1976

X

Copyright: André Cepeda und Alexandre Alves Costa

1:

Demonstrationszug der Bewohner*innen

2:

Besprechung mit den Architekten, Algarve

3:

Anwohner/innen mit Protestschild „Völlige Autonomie für die Bewohnerräte”

4:

SAAL Baumaßnahme, entworfen von Sérgio Fernandez, im Viertel Leal in Porto

4

4 3

3 2

2 1

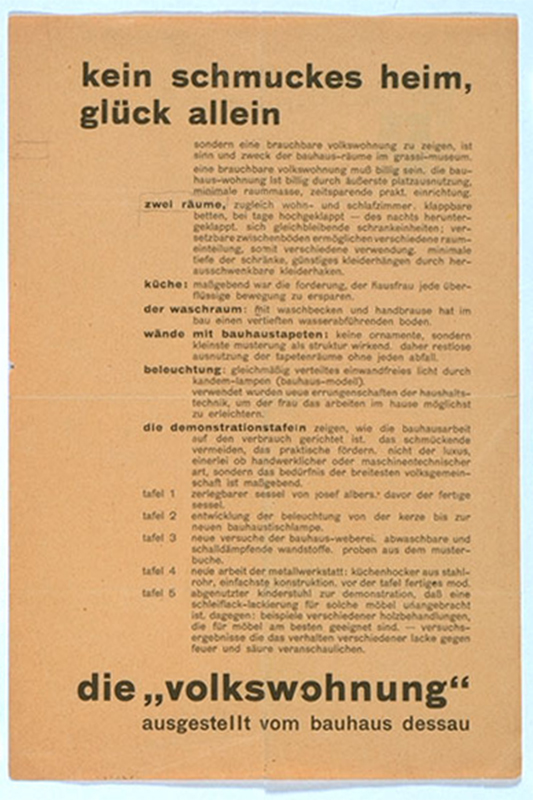

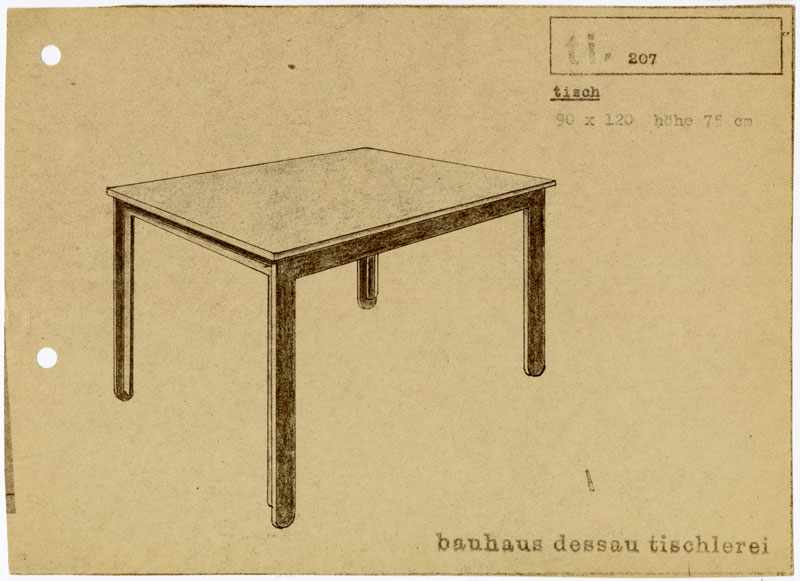

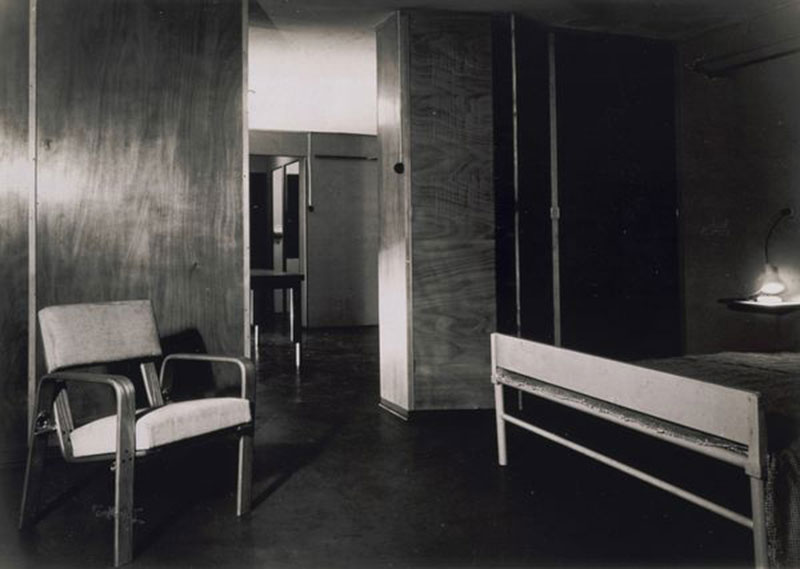

1Möbel für die Volkswohnung

Hannes Meyer

Bauhaus Dessau

1928–30

X

1:

Volkswohnung des Bauhauses in der Ausstellung die volkswohnung,

Grassimuseum Leipzig

Gestaltung: Tischlerei Bauhaus Dessau

Foto: Walter Peterhans, 1929.

Copyright: Bauhaus-Archiv Berlin/Nachlass Walter Peterhans, Museum Folkwang, Essen

2:

Copyright: Tobias Kandt 2015/Deutsche Werkstätten

3:

Volkswohnung, Tisch ti 207, Werbeblatt, um 1929

Stiftung Bauhaus Dessau (I 1277/36 G)

4:

Ernö Kállai, kein schmuckes heim, glück allein - die volkswohnung ausgestellt vom bauhaus dessau (Bauhaus-Werbeblatt), 1929

Stiftung Bauhaus Dessau (I 1277/1 G)

4

4 3

3 2

2 1

1Wunschproduktion

Planbude

St. Pauli, Hamburg

Seit 2014

X

Die PlanBude bei der Arbeit: Zwei Container direkt vor Ort und

taktische Möbel an Pollern und Zäunen verwandeln die Straße in ein

öffentliches Planungsbüro.

Copyright: PlanBude/Margit Czenki, Christoph Schäfer

2

2 1

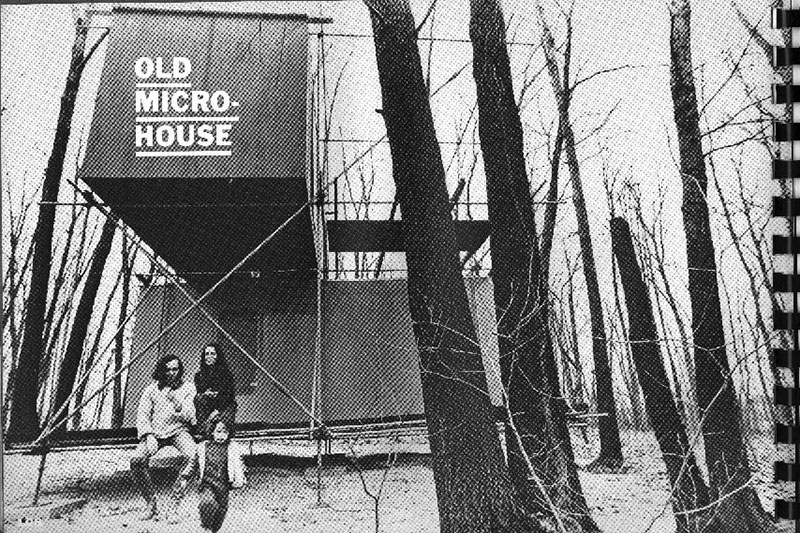

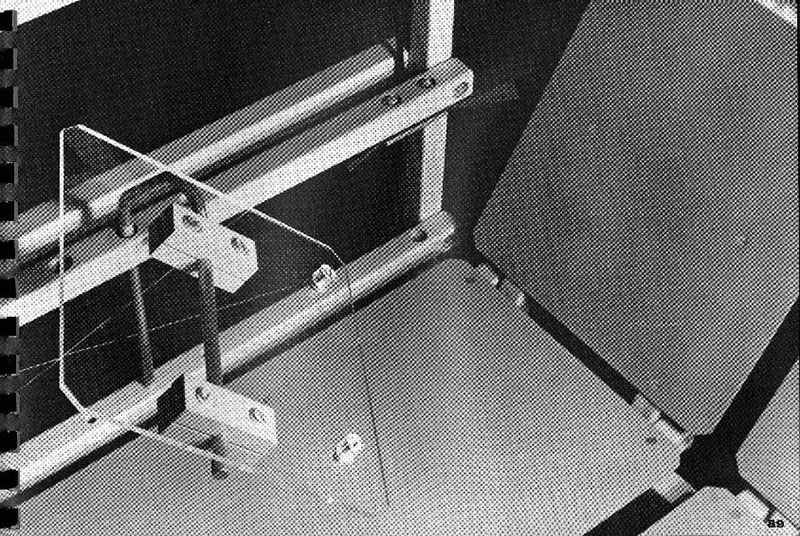

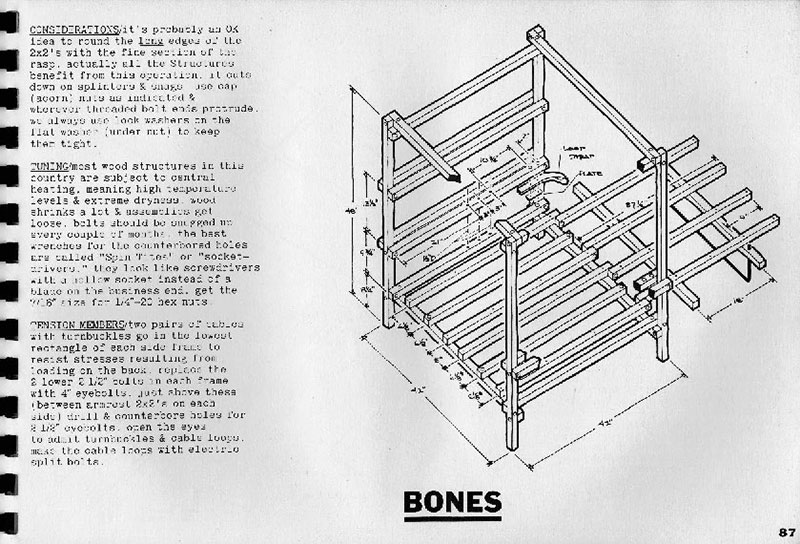

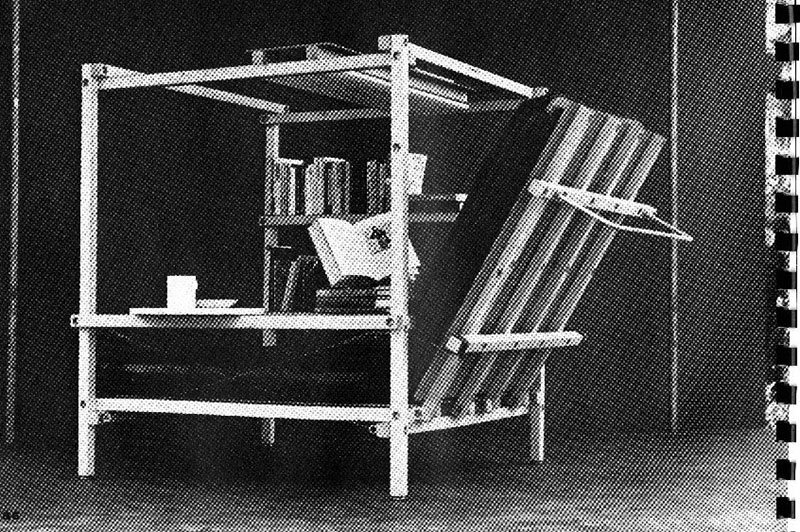

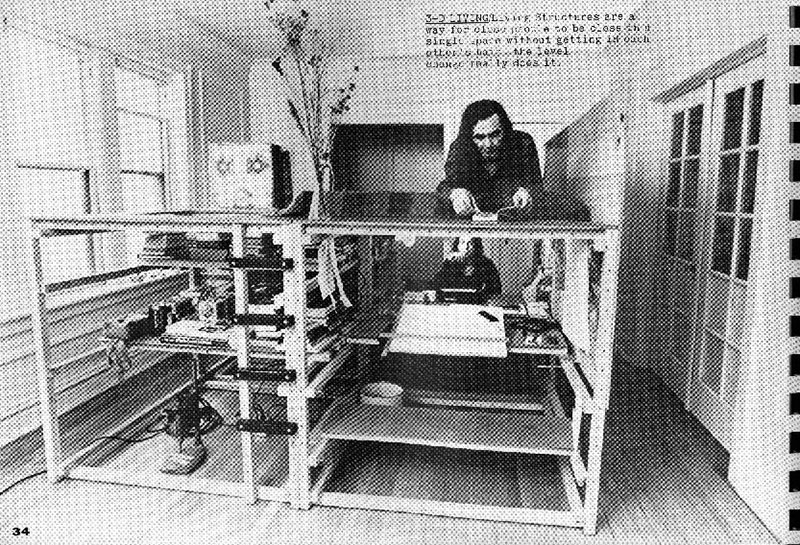

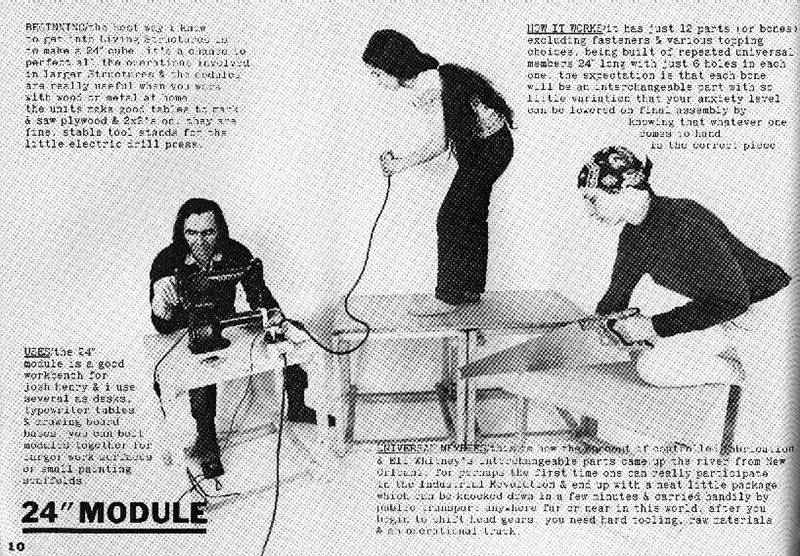

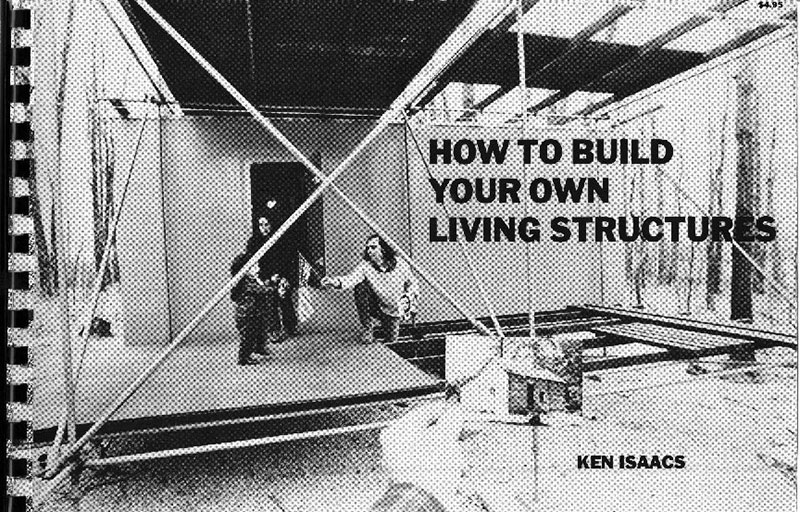

1How to Build Your Own Living Structures

Ken Isaacs

New York City

1974

X

Copyright: CC / archive.org

8

8 7

7 6

6 5

5 4

4 3

3 2

2 1

1

Vortrag von:

Hilke Berger

am:

08.11.2018

Themenfelder:

sozial engagierte Kunst, Stadtgestaltung, kulturelle Praxis

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- Alle Themen und Probleme können zum Gegenstand von Design-Prozessen werden.

- Wir arbeiten mit Leuten, die sich kein professionelles Design leisten können.

- Die Öffentliche Gestaltungsberatung ist kostenlos.

- Lösungen werden nicht für, sondern mit den Auftraggeber*innen entwickelt.

- Die Öffentliche Gestaltungsberatung macht so wenig Design wie möglich.

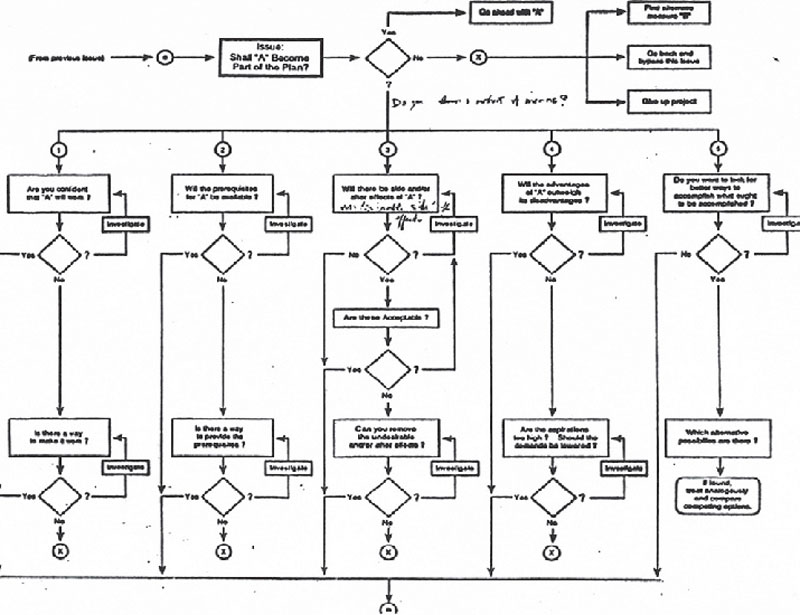

- Am Anfang erforschen wir das Problem. Lösungen oder Nicht-Lösungen kommen später.

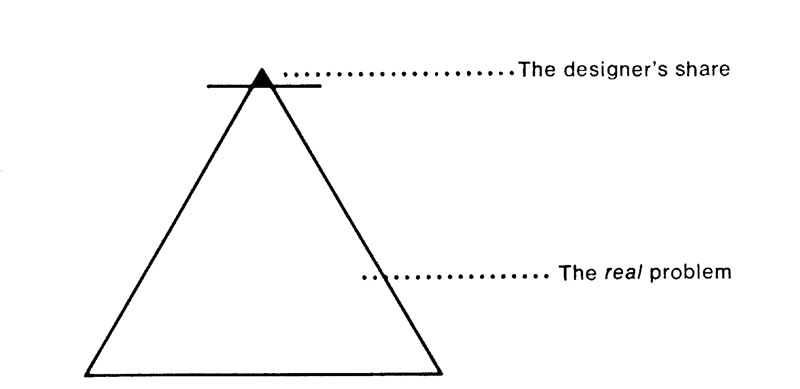

- Hinter offensichtlichen Problemen liegen oft verborgene.

- Individuelle Hilfe heißt auch den strukturellen Kontext zu beachten.

Vortrag von:

Sabine Stövesand

am:

06.12.2018

Themenfelder:

Empowerment, Community Organizing, Ladder of Participation

-

Stefanie Duttweiler: Beratung

„Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ lautete der einst von Kant ausgegebene Imperativ, der aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit in die Freiheit der Selbstbestimmung führen sollte. Doch schon mit der harmlosen Frage, wie wir das machen, wie wir in konkreten Situationen mit Hilfe des eigenen Verstandes ein angemessenes Urteil und eine geeignete Entscheidung treffen sollen, sind wir in der Regel überfordert und auf fremde Hilfe, auf Beratung, angewiesen. Ob Fitness-, Karriere oder Schwangerschaftsberatung, ob Beratung zur Projekt- und Lebensorganisation oder in Erziehungs- und Computerfragen – Beratung wird heute jedem, überall, in jeder Form und für jeden Zweck angeboten. Sich von (…)

Veröffentlich in: Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann,

Thomas Lemke (Hg.): Glossar der Gegenwart, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2004, S. 23–29 -

Paul Davidoff: Anwaltsplanungsprinzip und Pluralismus in der Planung

Der Planer als Anwalt

In einer pluralistischen Planungspraxis wird der Beitrag des Experten in der Auseinandersetzung über die angemessene Entwicklung des Gemeinwesens darin bestehen, daß er die Rolle eines Anwaltes der konkurrierenden Konzepte übernimmt. Der Begriff Pluralismus beschreibt den Prozeß, der die politische Auseinandersetzung fördert. Der Begriff Anwaltsplanung beschreibt die Rolle des Experten in diesem Prozeß. Dort, wo die Planungen einer einzigen Behörde das Feld beherrschen, kann das Prinzip der Anwaltsplanung keine große Rolle spielen, denn dann gibt es nur wenig oder gar keine Konkurrenz um diese Planung. Das Anwaltsprinzip, wie es aus der juristischen Praxis übernommen wurde, setzt das (…)Erstveröffentlichung: Paul Davidoff: „Advocacy and Pluralism in Planning”, in: Journal of the American Institute of Planners, Nr. 4, Baltimore 1965, S. 331–337

Deutsche Übersetzung: Paul Davidoff: „Anwaltsplanungsprinzip und Pluralismus in der Planung“, in: Lauritz Lauritzen (Hg): Mehr Demokratie im Städtebau – Beiträge zur Beteiligung der Bürger an Planungsentscheidungen, Fackelträger-Verlag, Hannover, 1972, S. 149–173 -

Lucius Burckhardt: Architektur – Kunst oder Wissenschaft?

Wenn wir innerhalb der architektonischen Entwurfstätigkeit eine Polarität zwischen Kunst und Wissenschaft auftun, so stellt sich als erstes die Frage, worin oder wo denn der Unterschied zwischen einem künstlerischen und einem wissenschaftlichen Ansatz liegen soll? Wir vermögen diesen nicht in der Materie des Entwurfsprozesses, also in dessen Inhalten, zu erkennen, noch auch in seinen Resultaten: also einerseits in künstlerischen Bauten, andererseits in technischen. Wir wissen zu genau, dass technisch aussehende Bauten von ihren Architekten künstlerisch gemeint sein können und dass umgekehrt technische Ansätze zu höchst künstlerischen Formen führen können – für das erste stünden etwa Bauten von Mies van der Rohe, (…)

Erstveröffentlichung in: Paul Feyerabend, Thomas Christian (Hg.):

Kunst und Wissenschaft, Verlag der Fachvereine, Zürich 1984, S. 57–62

Auszug aus: Jesko Fezer, Martin Schmitz (Hg.): Lucius Burckhardt.

Wer plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch, Martin Schmitz Verlag, Berlin 2004, S. 114–119 -

Marc Wigley: Towards a History of Quantity

Each phase of architectural history is defined by its particular theory of quantity. Removing the phrases from our discourse that involve quantity would leave very little left. There is some kind of calculus in every architectural statement, or rather it is architectural only because a certain kind of calculation is taking place — making sense of the seemingly arcane demand that every student must have done math before going to architecture school. What counts is counting. The architect is someone who counts in a particular way, working with the complicated logic of adding something that subtracts enough from the environment to (…)

Veröffentlicht in: Volume, Nr. 2: “Doing (Almost) Nothing”,

Stichting Archis, Amsterdam 2005, S. 28–32 -

Ece Canlı: Queering Design – A Theoretical View on Design and Gender Performativity

2. Design: Aisle between the Norm and the Perverse Design discipline with its visual, virtual and artefactual instruments serving representational and functional operations, as mentioned above, contributes to the reproduction of normative gender roles via not only depicting fixed identities in visual materials, but also providing artefacts that constrain individuals in undertaking certain performativities. They appear in the form of gendered artefacts, circulating images and public or private spaces which reproduce -and is being reproduced by – the values of heterosexual- western-middle class-man via reiterating stereotypes, thus underpinning gender segregation and sexual exclusion. Likewise, taking the Butler’s performativity into (…)

Basierend auf: Vortrag von 2014

Veröffentlicht in: UD’14 Design Conference Proceedings, Aveiro 2014, S. 185–190 -

Victor Papanek: Do-It-Yourself-Mord – Die soziale und moralische Verantwortung des Designers

2. Design: Aisle between the Norm and the Perverse Design discipline with its visual, virtual and artefactual instruments serving representational and functional operations, as mentioned above, contributes to the reproduction of normative gender roles via not only depicting fixed identities in visual materials, but also providing artefacts that constrain individuals in undertaking certain performativities. They appear in the form of gendered artefacts, circulating images and public or private spaces which reproduce -and is being reproduced by – the values of heterosexual- western-middle class-man via reiterating stereotypes, thus underpinning gender segregation and sexual exclusion. Likewise, taking the Butler’s performativity into (…)

Originalfassung:

Victor Papanek: Do-it-Yourself Murder. Social and Moral Responsibilities of Design, in: Victor Papanek: Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, London 1985, S. 56–69

Deutsche Übersetzung:

Martina Fineder, Thomas Geisler, Florian Pumhösl und Gerald Bast (Hg.): Victor Papanek: Design für die reale Welt.: Anleitungen für eine humane Ökologie und sozialen Wandel, Wien 2008, S. 69–82

-

Colin Ward: The Future of the Design Professions

About Professionalisation

The most uncomfortable part of the design professions’ legacy from the Arts and Crafts movement is the notion that everyone is a designer, or that, in the language that Eric Gill inherited from William Morris, the artist is not a special kind of person, each person is a special kind of artist. They looked to a past in which professional designers, in their opinion, did not exist. They were right to the extent that most of the physical environment that survives from the pre-Victorian past, and that people flock to admire, was never touched by professional designers, (…)Vortrag 1983, Future of the Design Professions Conference in London

Erstveröffentlichung: Colin Ward: Talking to Architects. Ten Lectures by Colin Ward, Freedom Press, London 1996, S. 18–23 -

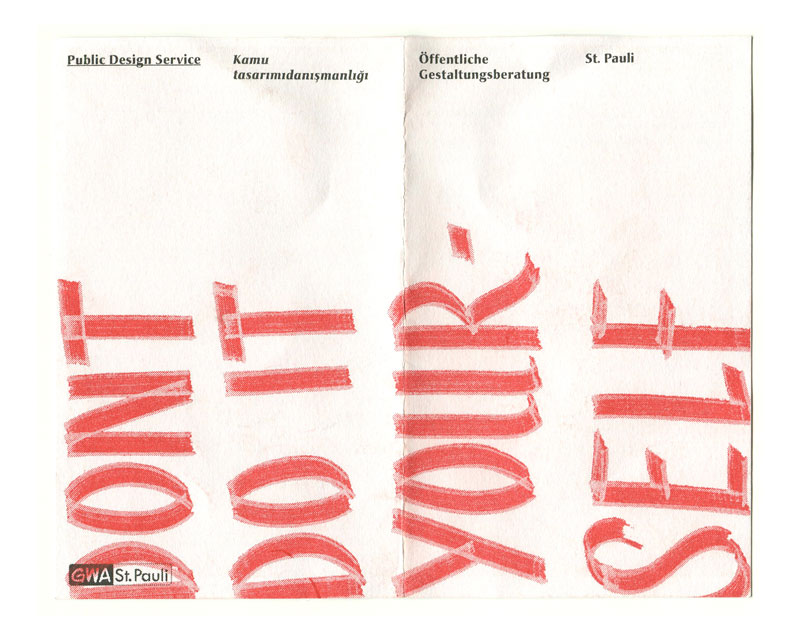

Lisa Anne Auerbach: Don’t Do It Yourself

D.I.Y. Wurde gestohlen, und wir scheinen es nicht mal bemerkt zu haben. Eine vom Ideal der Selbstermächtigung verschleierte Seuche fegt über unserer Land und hinterlässt in Kielwasser von beschissener Heimwerkerei entstellte Wohngebiete, von schlecht gekochten Gourmet-Mahlzeiten zerstörte Familien und haufenweise kaum benutzte Werkzeuge, übriggebliebene Verbrauchsmaterialien und unvollendete Projekte. Dieses eigenartige Elend erreicht uns über die vertrauten Initialen D.I.Y., was „Do It Yourself“ bedeutet. Diese Idee basiert auf einer positiven Haltung, aber ihre Wirklichkeit ist unheimlich. Diejenigen Firmen, die jetzt D.I.Y. Anpreisen, haben unsere lebhafte Bewegung mit dem gleichen Namen kooptiert, indem sie (…)

Erstveröffentlichung: Journal of Aesthetics and Protest,

Nr. 6, Los Angeles 2008, S. 59–61

Deutsche Übersetzung: Jesko Fezer, veröffentlicht in:

Studienhefte problemorientiertes Design, Nr. 2, Adocs, Hamburg 2013 -

Horst Rittel mit Melvin Webber: Dilemmas in einer allgemeinen Theorie der Planung

Die Art von Problemen, mit denen Planer zu tun haben – gesellschaftliche Probleme – sind von Natur aus verschieden von den Problemen, mit denen sich Wissenschaftler und vielleicht einige Ingenieurgruppen beschäftigen. Planungsprobleme sind inhärent bösartig. Im Unterschied zu Problemen in den Naturwissenschaften, die definierbar und separierbar sind, und für die sich Lösungen finden lassen, sind Probleme der Verwaltungsplanung – speziell solche sozialer oder politischer Planung – schlecht definiert, und sie beruhen auf einer unzuverlässigen politischen Entscheidung für einen Lösungsbeschluss. (Nicht Lösung = „solution“, sondern Lösungsbeschluss = „resolution“. Soziale Probleme werden nie gelöst (solved). Bestenfalls erreicht man jeweils einen Lösungsbeschluss – immer wieder neu.)

Vortrag 1969, Tagung der American Association for the Advancement of Science in Boston

Erstveröffentlichung: Horst Rittel, Melvin Webber: „Dilemmas in a General Theory of Planning“, in: Policy Sciences, Nr. 4, Amsterdam 1973, S. 155–169

Aus: Horst W. Rittel: Thinking Design. Transdisziplinäre Konzepte für Planer und Entwerfer, Neu herausgegeben von Wolf D. Reuter und Wolfgang Jonas, Birkhäuser, Basel 2013, S. 26-38

-

Giancarlo De Carlo: Die Öffentlichkeit der Architektur

Tatsächlich verwandelt die Partizipation die architektonische Planung von einem autoritären Akt, wie sie es bisher war, in einen Prozess: einen Prozess, der mit der Offenlegung der Bedürfnisse der Nutzer beginnt, die Formulierung organisatorischer und formaler Hypothesen durchläuft, um dann in die Phase der Ausführung zu gelangen und anstatt zu enden, wieder mit einem kontinuierlichen Wechsel von Prüfung und Reformulierung beginnt, der Bedürfnisse und Hypothesen laufend rückkoppelt. Die drei Phasen – die Offenlegung der Bedürfnisse, die Formulierung der Hypothesen und ihre Ausführung – folgen nicht nur einfach aufeinander, sondern stehen in einem zyklischen Verhältnis. Jede Phase läuft jedoch in spezifischer Form ab, und (…)

Konferenzbeitrag, Liège 1969

Erstveröffentlichung: Giancarlo De Carlo: „Il pubblico dell'architettura“ / „Architecture's Public”, in: Parametro, Nr. 5, Bologna 1970, S. 4–12

Deutsche Übersetzung: Alexandra Ryrko, Christa Kamleithner und Roland Meyer, in: Susanne Hauser, Christa Kamleithner, Roland Meyer (Hg.): Architekturwissen – Bd. 2: Zur Logistik des sozialen Raumes, Transcript, Bielefeld 2013, S. 410–422 -

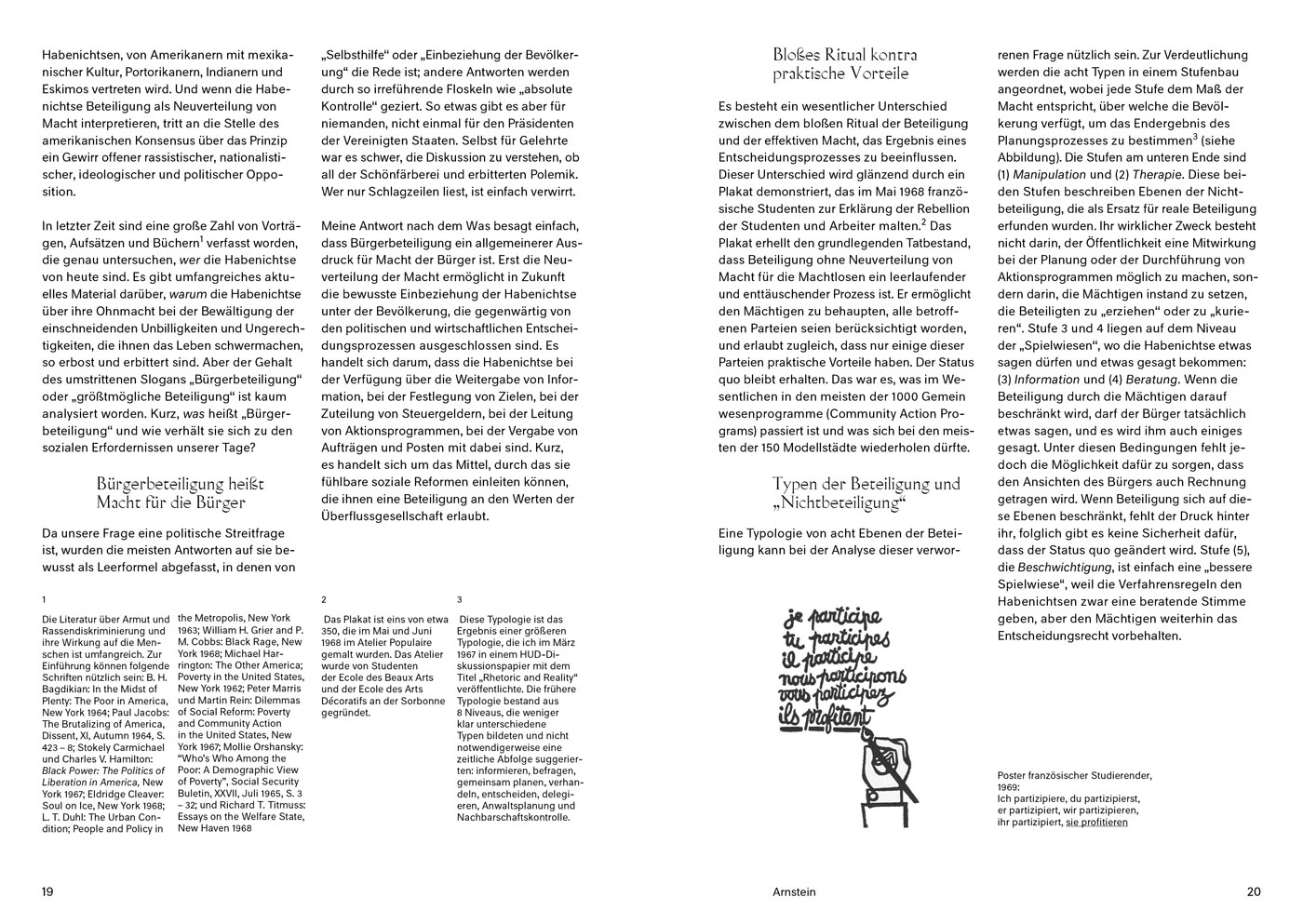

Sherry Phyllis Arnstein: Stufen der Bürgerbeteiligung

(…) Meine Antwort nach dem Was besagt einfach, dass Bürgerbeteiligung ein allgemeinerer Ausdruck für Macht der Bürger ist. Erst die Neuverteilung der Macht ermöglicht in Zukunft die bewusste Einbeziehung der Habenichtse unter der Bevölkerung, die gegenwärtig von den politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen sind. Es handelt sich darum, dass die Habenichtse bei der Verfügung über die Weitergabe von Information, bei der Festlegung von Zielen, bei der Zuteilung von Steuergeldern, bei der Leitung von Aktionsprogrammen, bei der Vergabe von Aufträgen und Posten mit dabei sind. Kurz, es handelt sich um das Mittel, durch das sie fühlbare soziale Reformen einleiten können, die ihnen (…)

Erstveröffentlichung: Sherry Arnstein: „A Ladder of Citizen Participation“, in: Journal of the American Institute of Planners, Nr. 4, Baltimore 1969, S. 216–224

Deutsche Übersetzung: Sherry Phyllis Arnstein: „Stufen der Bürger-beteiligung“, in: Lauritz Lauritzen (Hg.): Mehr Demokratie im Städtebau. Beiträge zur Beteiligung der Bürger an Planungsentscheidungen, Fackelträger Verlag, Hannover 1972, S. 192–197 -

Dolores Hayden: Wie könnte eine nicht-sexistische Stadt aussehen?

Wie funktioniert nun ein konventionelles Zuhause für eine berufstätige Mutter und ihre Familie? Mehr schlecht als recht. Ob es in einer vor-oder innerstädtischen Wohngegend liegt, ob es eine Doppelhaushälfte, ein modernes Meisterstück aus Glas und Beton oder ein altes Backsteinhaus ist, es ist fast immer gleich organisiert und besteht aus Küche, Ess-, Wohn-und Schlafzimmer(n) sowie Garage oder Stellplatz. Diese Räume verlangen, sofern Kinder und Erwachsene darin wohnen, die Anwesenheit von jemandem, der kocht, putzt, wäscht und die Kinder versorgt. Zudem erfordern sie für gewöhnlich auch private Verkehrsmittel. Aufgrund der planerischen Praxis, Gebiete nach verschiedenen Nutzungen zu unterteilen, (…)

Erstveröffentlichung: Dolores Hayden: „What Would a Non-Sexist City

Be Like? Speculations on Housing, Urban Design, and Human Work“,

in: Signs, No. 3, Chicago 1980, S. 170–187

Deutsche Übersetzung: Dolores Hayden: Wie könnte eine nicht-sexistische Stadt aussehen?, in: Arch+, 1981, S. 47–49 -

Neil Smith: Gentrification in Brief

1. Gentrification occurs in urban areas where prior disinvestment in the urban infrastructure creates neighbourhoods that can be profitably redeveloped. In its earliest form, gentrification affected decaying working class neighbourhoods close to urban centres where middle and upper middle class people colonized or re-colonized the area, leading to the displacement and eviction of existing residents. The central mechanism behind gentrification can be thought of as a “rent gap.” When neighbourhoods experience disinvestment, the ground rent that can be extracted from the area declines, which means lower land prices. As this disinvestment continues, the gap between the actual ground rent (…)

Online veröffentlicht: „Enough Room for Space“,

Drogenbos, Belgien 2008,

www.enoughroomforspace.org -

Saul Alinsky: Rules for Radicals

(…) Für den Organizer ist jedoch „Kompromiss“ ein Schlüssel und ein schönes Wort. Es ist ständig im praktischen Denken und Handeln präsent. Es heißt: ein Abkommen treffen, die lebensnotwendige Verschnaufpause bekommen, gewöhnlich den Sieg. Wenn man mit nichts anfängt, 100 Prozent fordert und dann einen Kompromiss bei 30 Prozent schließt, ist man um 30 Prozent vorangegangen. Eine freie und offene Gesellschaft ist ein fortwährender Konflikt, der in regelmäßigen Abständen durch Kompromisse unterbrochen wird, die dann zum Ausgangspunkt für die Fortsetzung der Konflikte werden, zu neuen Kompromissen führen, und so geht es endlos weiter. (...) Sollte ich eine freie und offene Gesellschaft mit (…)

Erstveröffentlichung: „A Word about Words“, in: Saul Alinsky: Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals, Penguin Books, London 1971, S. 48–63

Deutsche Übersetzung: “Wörter”, in: Saul D. Alinsky (Autor), Karl-Klaus Rabe (Hg.), Regina Görner (Hg.), Eric Leiderer (Hg.): “Call Me A Radical: Organizing und Empowerment – Politische Schriften, Lamuv Verlag, Göttingen 2011, S. 44–53

Vortrag von:

Beate Pauluth-Cassel

am:

15.11.2018

Themenfelder:

Psychologie, Coaching, Supervision,

Konfliktmanagement, Gegenübertragung

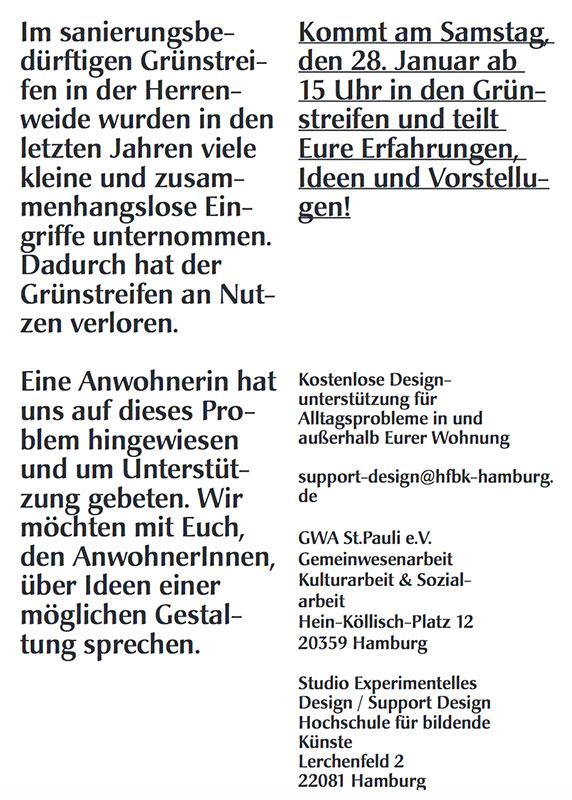

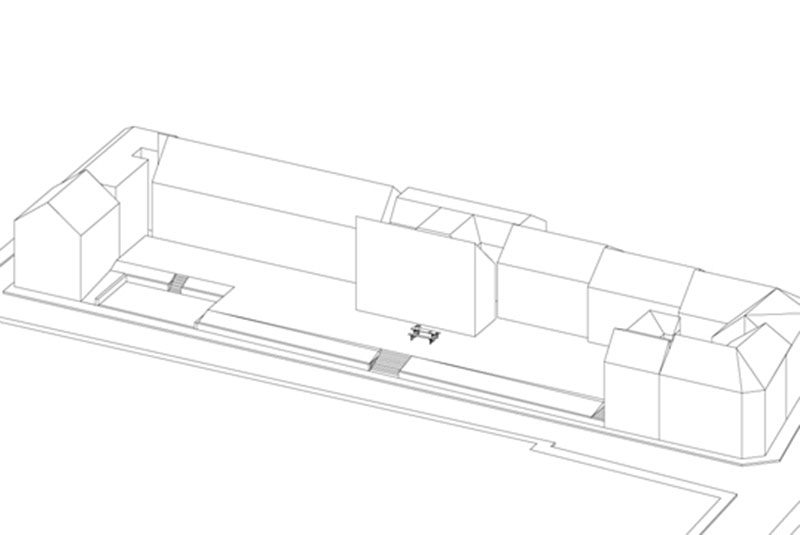

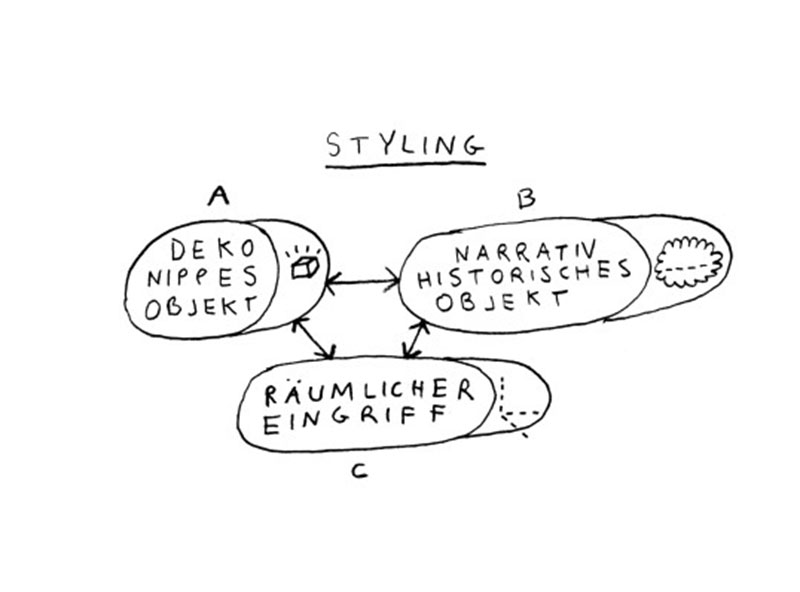

Herrenweide

Projekt: Herrenweide

Problem: Unzufriedenheit mit der Grünflächengestaltung

Auftraggeber*innen: Frau Hische

Ort: St. Pauli, Hamburg

Bearbeiter*innen: Fabian Berger, Charlotte Dieckmann, Fridolin Gottstein, Fynn-Morten Heyer

Bearbeitungszeitraum: November 2011 bis März 2012

Budget: 50 Euro

Helli’s Highlights

Problem: Unzufriedenheit mit der Wohnraumgestaltung

Auftraggeber*innen: Helli

Ort: Hamburg-Schnelsen

Bearbeiter*innen: Fynn-Morten Heyer

Bearbeitungszeitraum: November 2014 bis Oktober 2015

Partner*innen: Eric Pfromm (BFGF DESIGN STUDIOS)

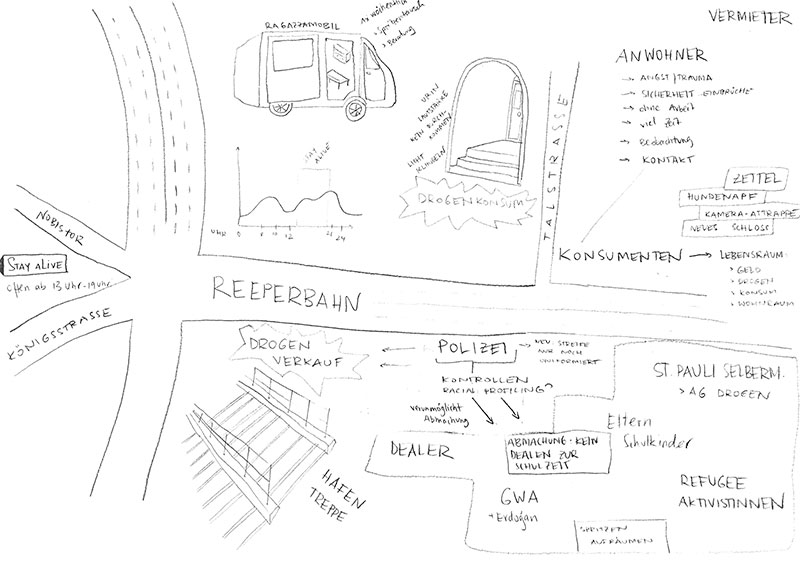

Talstraße

Projekt: Talstraße

Problem: Unwohlsein im Hauseingang

Auftraggeber*innen: Sarah

Ort: St. Pauli, Hamburg

Partner*innen: Arbeitsgemeinschaft Drogen, Drob Inn